英語が世界共通語とされる現在、なぜここまで国際的に使われているのか理由や背景を知りたいと考えている人も多いはずです。英語は世界中で使われる代表的な言語であり、現在では国や文化を越えてコミュニケーションを取るための基本的な手段となっています。その広まりには、歴史的な背景や経済的影響、そして国際社会での役割といった複数の要因が絡んでいます。いつから英語が広まったのか、言語人口やどのような国で公用語とされているのかといった情報は英語を学ぶ上でも大切です。

この記事では、英語が世界の共通語とされる理由や歴史をはじめ、共通語としてのメリットとデメリットについても紹介します。また、英語以外の共通語としての中国語やスペイン語、フランス語、さらにはエスペラント語といった他の言語にも触れながら比較していきます。日本人にとって英語がなぜ難しいと感じられるのか、どのように活用すべきかといった観点からも解説していきます。英語の正しい位置づけを知り、これからの時代に必要な言語力を考えるための手がかりとして、ぜひ最後までご覧ください。

- 英語が世界共通語となった歴史的背景と理由

- 英語の言語的な特徴と学習の難易度

- 英語以外の共通語候補となる言語の存在

- 英語の共通語としてのメリットとデメリット

英語が世界共通語になった理由

- なぜ英語が世界共通語なのか

- いつから共通語になったのか

- 英語の特徴と習得の難易度

- 英語が使えるメリットとは

- 英語が共通語になるデメリット

なぜ英語が世界共通語なのか

英語が「世界共通語」として広く認識されているのは、単に話者数が多いからという理由だけではありません。英語は、歴史的、経済的、文化的、そして技術的な背景に支えられて、他の言語にはない国際的な存在感を確立してきた言語です。今でもそうですが、英語は世界中の人々が「異なる国の人と意思疎通を図るための言語」として利用しやすい特徴を備えています。

まず挙げられる理由として、英語は国際会議や学術論文、ビジネス文書の分野でも標準語として扱われています。国連や世界貿易機関などの国際機関でも英語は公式言語の一つとされ、外交の場でも頻繁に使用されます。こうした広がりにより、英語を理解し使えることが個人や国の競争力を左右する重要な要素となりつつあります。英語を通じて得られる情報やチャンスが多いために自然と学ぶ人が増え、使用範囲が広がっていくというサイクルが成立しています。

さらに、人気の映画やドラマ、YouTubeチャンネルの多くは英語で運営されており、世界的に利用されているサービスの多くに英語が見られます。また、GoogleやApple、MicrosoftといったIT企業が提供する製品やサービスも英語を基準に設計されており、英語はテクノロジーを介して私たちの生活のあらゆる場面に浸透しています。

こうしてみると、英語が世界共通語と見なされるのは、一つの国や文化だけに依存せず、多方面にわたってその必要性と有用性が証明されてきた結果であるとわかります。これらは歴史と現在の社会的な状況によって生まれた現象だと言えるでしょう。

いつから共通語になったのか

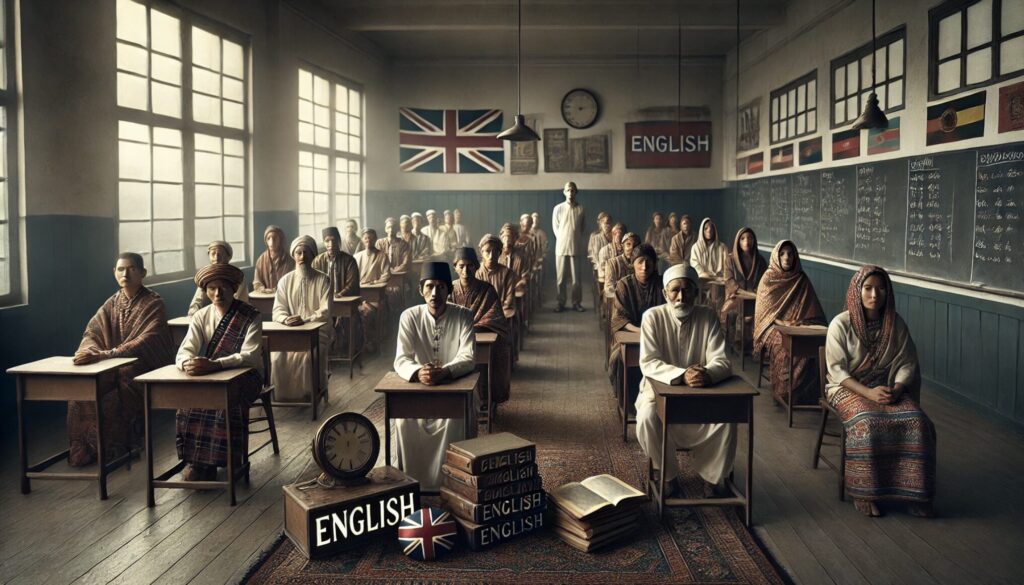

英語の広まりは、16世紀ごろから始まったイギリスの海外進出と密接に関係しています。当時、イギリスは貿易や探検の名のもとにアジア、アフリカ、アメリカ大陸などさまざまな地域に進出し、現地に拠点や植民地を築いていきました。これにより、英語はこれらの地域で自然と使用され始め、現地住民との交流や統治の手段として定着するようになりました。

その後、19世紀に入ると、イギリス帝国は「日の沈まぬ帝国」と称されるほど広大な植民地を抱えるようになり、その支配地域では行政や教育、法律などの制度に英語が本格的に導入されるようになりました。英語の使用は公的な分野にとどまらず、日常生活にも浸透し、多くの人々が英語を通じて学び、働くようになったのです。教育においては英語が現地の言語よりも優先されることも多く、将来の就職や進学を考える上で不可欠な言語と見なされるようになっていきました。

20世紀に入ると、今度はアメリカが世界の中心的存在として台頭しました。特に第二次世界大戦後、アメリカの経済力や政治的影響力が大きく拡大し、それに伴って英語もますます国際社会での存在感を高めていきました。国際会議や学術論文、映画や音楽、さらにはインターネットの普及といった幅広い分野で英語が標準語のように扱われるようになり、世界中の人々が身近に英語を学ぶようになりました。

このように、英語が世界共通語となった背景には、イギリスの植民地政策やアメリカの影響力といった長期的かつ多面的な歴史的要因が複雑に絡み合っています。今では、英語は異なる文化や国の人々が共通して使用できる言語として、教育、ビジネス、観光など、あらゆる場面で欠かせない存在となっており、その地位は今後も揺るがないものになると考えられています。

英語の特徴と習得の難易度

英語は言語学的に見てもユニークな特徴を持つ言語であり、世界の多くの地域で学ばれている一方で、習得の難しさは国や母語によって感じ方が異なります。英語の特徴を理解することは、一部の人にとって学びやすく、また他の人にとっては難しく感じられる要因を知る鍵となります。

英語の起源について触れると、英語はゲルマン語派に属していながら、長い歴史の中でラテン語やフランス語などから多くの語彙を取り入れてきた経緯があります。日常的に使われる単語はゲルマン語由来のものが多く、法律や医学、学術の分野に関する語彙にはラテン語・ギリシャ語に起源を持つものが多く含まれています。このような背景があるため、英語は語彙が非常に豊富で、同じ意味を持つ単語が複数存在することも少なくありません。

また、英語は文法が比較的シンプルな部類に入るとされています。たとえば、動詞の変化は少なく、主語と動詞の語順が原則として固定されているため、基礎的な文の構造は理解しやすいと感じる人が多いでしょう。英語は語順が明確であるぶん、文章の組み立て方が直感的でわかりやすいという意見もあります。

一方で、発音の難しさは大きなハードルのひとつです。綴りと発音の一致が少なく、書いてある通りに読めないことが頻繁に起こるため、リスニングやスピーキングで苦戦する学習者も少なくありません。例えば、「thought」「though」「through」といった綴りの単語がすべて異なる発音であることは、学習者にとって混乱の元になりがちです。さらに、英語には同音異義語や慣用句、句動詞(例:take off, turn up など)が多く、人によっては理解と使い分けが難しい部分でもあります。

こうして見ると、英語は構造的にはシンプルな要素がありながらも、語彙の豊富さや発音の不規則性といった複雑さも併せ持つ言語であると言えます。多くの人にとって学びやすい環境も整っているため、継続して学ぶことで成果を上げやすい言語であるとも言えるでしょう。

英語が使えるメリットとは

英語を使えることには多くの利点があります。結論から言えば、英語を話せることで国際的なコミュニケーションが容易になり、仕事や学びの選択肢が大きく広がる点が挙げられます。これは単に外国語のスキルというだけでなく、人生の可能性を広げる鍵となるものです。

例えば、海外旅行や留学、外国人との交流といった場面では、英語ができるだけでスムーズなやり取りが可能になり、安心感も高まります。言語の壁が低くなることで、相手の文化や価値観に対する理解も深まり、より実りある体験が得られるでしょう。現地の文化や生活に触れる際にも、英語を通じてより深く理解できるようになります。

さらに、世界中の最新ニュースや学術的な研究成果、専門分野の論文などは英語で発信されることが多いため、英語力があればこれらの情報にもタイムリーにアクセスできます。翻訳を待たずに情報を直接取得できることで、知識の鮮度を保つことが可能になります。ビジネスの場面でも、海外との取引や国際会議などで英語が求められるケースが増えており、キャリアの可能性が広がると言えるでしょう。

とりわけ、グローバル企業や多国籍プロジェクトにおいては、英語が共通言語として重要な役割を果たしているため、その習得は将来的にも大きな武器となります。 このため、英語はグローバル社会で生きる上で非常に重要なスキルとされており、教育現場でも早期からの英語教育が進められているのです。また、国際化が進む今後の時代においては、英語を通じて得られる情報や人脈が、人生やキャリアにおいて大きな影響を与える可能性があると言えるでしょう。

英語が共通語になるデメリット

一方で、英語の普及にはいくつかの課題が存在します。まず、英語が国際的に主流となることで、他の言語やその背景にある文化が軽視されたり、場合によっては忘れ去られてしまうおそれがあります。特に、少数言語を話す人々にとっては、自分たちの言語が国際社会の中で重要視されないことに対して危機感を抱くこともあります。このような状況は、言語だけでなくアイデンティティや誇りにまで影響を及ぼす可能性があり、文化的多様性の喪失につながるという深刻な懸念もあります。

また、英語を母国語としない多くの人々にとって、英語の習得は決して簡単なものではありません。発音や文法、語彙の違いに苦労し、長い時間と努力を要することが一般的です。さらに、英語を通じたコミュニケーションにおいては、微妙なニュアンスや意図が正確に伝わらないことで、誤解や意思のすれ違いが生じる可能性もあるのです。例えば、ユーモアや皮肉、文化特有の言い回しなどは英語ではうまく表現できず、相手に正しく伝わらないことも少なくありません。

このように、英語を世界共通語として使用することで情報伝達が効率化される一方で、多様な言語や文化の重要性が埋もれてしまうことがあります。特定の言語だけが優遇される社会では、言語的な不平等感が広がり、教育や雇用の機会格差にもつながりかねません。そのため、今後は英語の利便性を活かしながらも、他の言語や文化との共存をいかに図るかが国際社会全体の大きな課題となるでしょう。

英語が世界の共通語とされる背景

- 英語の言語人口と公用語の国

- 国や文化を超える英語の影響力

- 日本人の英語との関係性とは

- 世界共通語は英語以外にある?

- エスペラントは共通語になれるか

英語の言語人口と公用語の国

英語は現在、世界中で最も広く学ばれ、使用されている言語の一つです。おおよそ15億人以上が英語を何らかの形で使用しており、その内訳は、母語話者だけでなく、第二言語や外国語として英語を学ぶ人々を含んでいます。このような状況から、英語は単なる「国の言葉」にとどまらず、「世界の共通語」としての地位を確立してきたと言えるでしょう。

英語を母国語または公用語としている国は少なくありません。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは、英語が日常の中核を担う言語として定着しています。これらの国々では、教育や行政、ビジネスの現場において英語が標準的に使用され、家庭での会話やメディア、文化的な表現に至るまで、英語は人々の生活に深く根付いています。

一方で、インドやシンガポール、フィリピン、南アフリカといった多言語国家では、英語は第二公用語として非常に重要な役割を果たしています。異なる言語背景を持つ住民同士が共通言語として英語を用いることで、行政手続きや教育の場、ビジネスの交渉など、社会のあらゆる分野で円滑なコミュニケーションが実現されています。特にインドなどでは、英語を話せるかどうかがキャリア形成に大きく影響するケースもあり、社会的な地位や選択肢に直結することも少なくありません。

このように、英語は母語話者の多さだけでなく、「第二言語」としての受容の広さと地理的分散のバランスによって、圧倒的な存在感を持っています。今後さらに国際化が進んでいく中で、英語が果たす役割はますます拡大していくと予想されます。

国や文化を超える英語の影響力

英語は、多様な人種や文化をつなぐ「橋渡し」のような役割を果たしています。これは、英語が特定の文化圏に限定されることなく、世界中のさまざまな地域で多様な形で使用されているからです。英語は、アメリカやイギリスといった英語圏の国々だけでなく、アジアやアフリカ、ヨーロッパなどでも学習され、教育やビジネスの現場などで積極的に活用されています。

地理的な分布に目を向けると、英語はアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、オセアニアといった五大陸に広がっており、日常的なコミュニケーションのみならず、観光業、教育、科学、技術、外交、国際ビジネスなど多岐にわたる分野で標準語として使用されています。例えば、国際空港やホテル、観光地では案内表示に英語が使われており、外国人旅行者が迷うことなく行動できるよう配慮されています。国際会議や研究発表の多くも英語で行われており、知識と情報の共有を可能にしています。

さらに、国際航空、科学技術、インターネットなどのグローバルな領域では、英語が共通の言語として機能しています。技術文書や論文は英語で書かれることが多く、これにより世界中の研究者が同じ土台で情報をやり取りできます。また、オンライン会議やメールなどの場面でも、英語は「最も通じやすい言語」として選ばれることが多く、現代社会において不可欠な存在となっています。また、映画や音楽、SNSなどのメディアを通じて、英語は世界中の人々に共有されています。

このため、英語には特定の宗教や文化、国家に依存しないという特性があるため、あらゆる国際的なシーンでスムーズに受け入れられやすいという利点があります。英語は単に一つの言語としてではなく、多様な文化や人々をつなぐコミュニケーションの基盤としての地位を確立しています。

日本人の英語との関係性とは

日本では英語教育が盛んに行われており、小学校から高校、さらには大学や社会人教育に至るまで、幅広い層が英語を学んでいます。その一方で、多くの人が英語に対して苦手意識を持っているという現状があります。

このような傾向の背景には、日本語と英語の文法構造や語順、発音、さらには文化的背景の違いといった、さまざまな要因が複雑に絡み合っていると考えられます。特に英語の発音やリスニングについては、日本語には存在しない音が数多く含まれており、それに慣れるまでに時間を要するという声が多く聞かれます。また、日本語は音節の種類が限られているため、英語特有の強弱や抑揚のある音のリズムに対応しづらいという点も、習得の難しさにつながっています。

しかしながら、英語を習得することで得られる恩恵は非常に大きいのも事実です。たとえば、国際会議での発表や意見交換、海外留学による専門的な知識の取得、さらにはグローバル企業とのビジネス交渉など、英語が使えることで挑戦できる場は大きく広がります。日常的な情報収集の場面においても、英語のニュースサイトや学術論文に直接アクセスできるようになれば、世界の最新の動向をいち早く把握することが可能になります。

また、英語力の向上は単なる語学スキルの取得にとどまらず、日本人が世界とのつながりを築き、自らの可能性を広げるための大きな武器となります。とくに、国際化がますます進む今後の社会においては、多様な文化や価値観と接する機会が増えるため、そのための共通基盤としての英語の重要性は高まっていくと考えられます。このように、英語を学ぶことは「未来の選択肢を広げる手段」として、今の日本においても大きな意味を持っています。

世界共通語は英語以外にあるのか

世界のさまざまな地域で使用されている言語の中でも、「共通語」としての役割を果たす言語は限られています。多くの人が思い浮かべるのは英語ですが、それ以外にも国際的に広く通用し、地域内あるいは特定の文化圏で重要な位置を占めている言語が存在します。

ここでは、英語以外で「世界共通語」となり得る言語について、スペイン語、フランス語、中国語、アラビア語の4つに焦点を当てて紹介していきます。それぞれの言語がどこの地域で使用され、どのような特徴を持っているのかを見ていくことで、英語に次ぐ言語について理解を深めていただければと思います。

スペイン語:ラテン文化圏をつなぐ共通語

スペイン語は、国際的に見ても最も広く使用されている言語の一つです。世界中でおよそ5億人以上が母語または第二言語として使用しており、特に中南米諸国とスペイン本国では、教育、行政、司法など公的な場面において標準語として機能しています。加えて、アメリカ合衆国におけるヒスパニック系移民の増加により、スペイン語の存在感は北米でも年々高まっています。

このような広がりによって、スペイン語はラテンアメリカという広大な地域の経済活動や国際関係、文化交流の基盤として欠かせないものになっています。例えば、多国籍企業が中南米でビジネスを展開する際にはスペイン語の使用が前提となる場面も多く、グローバルな人材育成にも関わる重要な言語といえるでしょう。ただし、アジアやアフリカといった他の地域での使用は限定的であり、世界全体をカバーするという点では限界があります。

フランス語:アフリカと欧州を結ぶ橋

フランス語は、フランス本国にとどまらず、カナダのケベック州やベルギー、スイスの一部、さらには西アフリカ・中部アフリカの広範な国々で公用語として使われています。その影響力は、フランスのかつての植民地政策に起因しており、現在でも多くの旧植民地国において教育や行政、司法の主要言語として機能しています。

特にアフリカにおいては、複数の民族と言語が混在する国々において、フランス語は共通の意思疎通手段として活用されており、社会の安定化や行政の効率化に貢献していると言えます。また、フランス語は国際機関でも採用されており、国際法、外交、文化の場面でも使用頻度が高い言語です。

とはいえ、アジアや中東では影響力が限定的であり、他の地域に比べて広がりに制限があるのが現状です。この点で、フランス語は「地域共通語」としての性格が強く、世界規模での汎用性には限りが見られます。

中国語:言語人口と経済の台頭

中国語、特に標準中国語(普通話)は、話者数において世界最大を誇ります。中国本土、台湾、シンガポール、マレーシアなどを中心に広く使用されており、中国系移民が多い地域では日常生活における共通語としても活用されています。また、中国の急速な経済発展により、中国語の国際的な注目度も急激に高まりつつあります。

教育現場でも、中国語を第二外国語として学ぶ動きがヨーロッパやアフリカ、さらには南米でも見られるようになっています。ビジネス分野においても、中国市場をターゲットとする企業にとって中国語の理解は不可欠であり、今後さらにその重要性は増していくと予想されます。

ただし、中国語は声調や文字体系の複雑さから、習得の難易度が高い言語とも言われています。また、その使用は主に中国文化圏に集中しており、国際的な共通語としてはまだ限定的です。とはいえ、今後の経済・政治動向次第では、より広範に使用される可能性を秘めています。

アラビア語:中東・北アフリカでの広がり

アラビア語は、宗教、文化、経済の各分野で非常に強い影響力を持つ言語です。中東や北アフリカ地域(MENA)では、20以上の国と地域で公用語または準公用語として使用されており、イスラム教の聖典『コーラン』の原典言語でもあることから、宗教的にも特別な位置を占めています。

アラビア語は文学や詩の世界でも深い伝統を持ち、独自の美学や表現文化が根付いています。また、石油やエネルギー産業を背景とした中東諸国の国際的な経済力によって、ビジネス分野における需要も高まっています。アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールといった国々は、外国人労働者を多数受け入れており、現地での生活や業務上、アラビア語を学ぶ必要性がある場合もあります。

一方で、アラビア語には多数の方言が存在し、地域によって発音や語彙が大きく異なります。また、欧米やアジアにおいては限定的な使用にとどまっており、地理的な広がりには一定の制約もあります。

エスペラントは共通語になれるか

エスペラントは、人工的に作られた国際共通語として広く知られています。その目的は、世界中の人々が公平にコミュニケーションできる手段を提供することであり、特定の国や文化に偏らない中立的な設計が特徴です。この言語は19世紀末にポーランド出身の眼科医ルドヴィコ・ザメンホフによって提唱されました。語彙や文法は比較的簡潔で、論理的に整理されているため、他の自然言語に比べて習得がしやすいと言われています。実際、短期間で基礎的な会話ができるようになるケースも少なくありません。エスペラント語は国際交流や平和運動の文脈でも取り上げられ、現在でも一部の熱心な学習者や愛好家の間で使われ続けています。

ただし、現実にはエスペラント語が英語のように国際的な共通語として広く普及するまでには至っていません。その背景にはいくつかの要因があります。まず、エスペラント語にはネイティブ話者がほとんど存在しないため、言語を使う機会が限られています。また、国レベルでの積極的な導入や普及活動が十分に行われてこなかったことも、広がりを妨げている要因の一つです。多くの国や国際機関がすでに英語を主要な共通語として採用しており、英語の圧倒的な実績とネットワークの広さが、エスペラント語の入り込む余地を狭めているとも言えるでしょう。さらに、文化的影響力の差も関係しており、英語は映画や音楽、インターネットなどを通じて世界中に広く浸透していますが、エスペラント語は文化的支援も得にくく普及のための土壌が整っていないのが実情です。

このような状況を踏まえると、現代社会においては、英語が圧倒的に実用的かつ利便性の高い共通語としての地位を占めていることは否めません。エスペラント語の理念や目指す方向性は非常に魅力的であり、多言語共生や文化的平等といった視点からも評価されていますが、実用性や導入のしやすさという面で英語に代わる現実的な選択肢にはなっていないのが現状だと言えるでしょう。

英語の世界共通語としての背景を総括

記事のポイントをまとめます。

- 英語は歴史・経済・文化の影響で世界共通語となった

- 国際会議や学術論文などで英語は標準言語として使用されている

- 英語の普及にはイギリスの植民地政策が大きく関与している

- 第二次世界大戦後、アメリカの台頭により英語の影響力が拡大した

- 英語は多くの国で公用語または母国語として定着している

- 英語は世界で15億人以上が使用する実用性の高い言語である

- 英語の文法は比較的シンプルで習得しやすい構造を持つ

- 発音や語彙の不規則さにより英語学習が困難に感じられる場合もある

- 英語が使えることで国際的な情報や機会にアクセスしやすくなる

- 英語はビジネスや教育、観光など多様な分野で必要とされる

- 英語の優位性が他言語や文化の軽視につながる懸念がある

- 日本人にとって英語の発音や語順は習得のハードルになりやすい

- スペイン語やフランス語、中国語も地域的な共通語として機能している

- アラビア語は宗教的・経済的な理由で中東地域で強い存在感を持つ

- エスペラント語は理念的には有望だが現実的な普及は難しい状況にある