ヨーロッパでの生活や旅行を考える際、「ヨーロッパで差別の少ない国」という視点は、多くの人にとって重要な情報源となります。とくに人種や文化の違いが社会に影響を及ぼす地域では、安心して滞在できる国かどうかを見極めることが大切です。この記事では、人種差別が少ない国ランキングや親日国について触れながら、ヨーロッパにおける差別の多い国の特徴や背景にある人種差別の歴史、アジア人が少ない国の傾向などについても紹介します。また、アジア人差別はなぜ起こるのかといった視点にも踏み込み、旅行者として気をつけたいマナーや差別体験への対処法など、日本人として安心して過ごすためのヒントをお届けします。

- ヨーロッパにおける人種差別の実態

- 差別が少ない国と多い国の特徴や共通点

- ヨーロッパで親日国が多い理由や社会背景

- アジア人として受けやすい対応や注意点

ヨーロッパで差別の少ない国とは

- 人種差別が少ない国ランキング

- 差別の少ない国の特徴や共通点

- 差別が多い国の違いと社会背景

- ヨーロッパに親日国が多い理由

- アジア人が少ない国の傾向とは

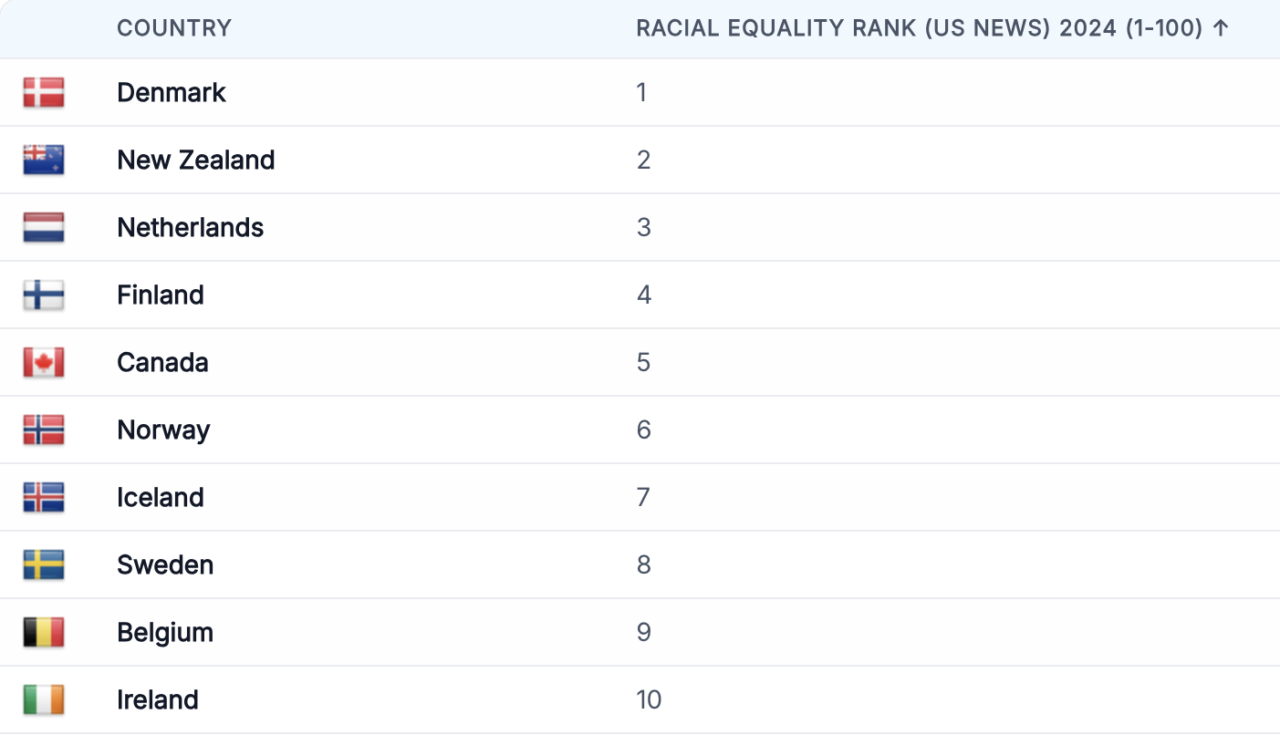

人種差別が少ない国ランキング

人種差別が少ない国ランキングを参考にすることで、どの国がより多様性に寛容であるかを知ることができます。これは海外移住や旅行先を選ぶ際の重要な指標の一つとなります。多様性を尊重する社会は、移住者や観光客にとっても暮らしやすく、安心して滞在できる環境を提供している場合が多いです。したがって、ランキングを通じて各国の社会的な特性を理解することは、現地での生活や人間関係にも役立つ可能性があります。

U.S. Newsによる2024年の国際調査では、デンマーク、オランダ、フィンランドといった北欧諸国が上位にランクインしています。これらの国々では、教育の現場で多様性の尊重が徹底されており、学生同士の違いを認め合う教育方針が根づいています。また、就労の機会においても、出自や民族にかかわらず公平な待遇を保証する法整備が進んでおり、実際に差別を受けた際の救済措置も明確に整っています。さらに、報道の自由度が高く、市民が自らの権利に対して敏感であることも、差別の抑制につながっている大きな要素です。

加えて、これらの国では移民や少数派に対する受け入れ政策も比較的寛容であり、文化の違いを前向きに受け入れる社会的風潮があります。公共サービスの現場や教育、医療の場においても、多言語対応や文化的背景への配慮が進んでおり、誰もが暮らしやすい仕組みが整っています。こうした姿勢は、単に外国人に優しいというレベルにとどまらず、社会全体として異文化に対する理解が深まっている証拠といえるでしょう。

このように、ランキングは単なる数字ではなく、その国の社会的成熟度や人権への意識の高さを示す重要なバロメーターとして、一つの判断材料となるでしょう。

差別の少ない国の特徴や共通点

差別の少ない国には、共通して見られるいくつかの要素があります。これは単なる偶然ではなく、長年にわたり積み重ねられてきた制度や国民の意識改革といった、複数の要因が複雑に絡み合った結果だと言えます。その背景には、制度的な仕組みの構築と、それを支える社会全体の成熟した価値観があるとも考えられます。

例えば、教育制度を見てみると、幼いころから他者を思いやり、尊重するという価値観が徹底的に教えられています。この教育は、単なる知識の伝達にとどまらず、人格形成の一環として社会全体に根付いています。さらに、異なる人種への理解が法律で保障されていることで、人権や差別的な事案が発生した際には、社会的な議論や改善の動きにつながりやすくなっています。

また、文化的な側面においても、個人の多様性を受け入れる姿勢が広く浸透しています。たとえば北欧諸国では、幼児教育から大学まで一貫して「他者の違いを認め合う」ことが重要視され、家庭と学校、さらには地域社会が一体となってこの価値観を共有しています。このような教育と文化の連携によって、異なる背景を持つ人々が対等に共存できる社会が育まれていると言えます。

加えて、公共機関や企業の間でもダイバーシティ(多様性)を尊重する姿勢が制度として明文化されている場合が多く、採用や昇進、給与などの場面においても公平性が保たれています。国民もまた人権に関する知識やリテラシーを持ち、差別的な発言や行為に対して意見を述べるのが一般的です。このような社会的な空気が、差別を未然に防ぎやすい風土をつくり出している要因とも考えられます。

差別が多い国の違いと社会背景

差別の多い国との違いを知ることで、なぜ一部の国々では人種差別が今なお根深く残っているのかをより明確に理解できます。このような国々では、法制度の未整備や教育水準の格差、さらには過去の植民地主義や宗教的対立といった複雑な歴史が影響していることも多く見受けられます。

一部の地域においてはマイノリティに対する偏見や排除が残っており、社会的な是正が進んでいないのが現状です。政治的な情勢が不安定な国や、民族間の緊張が未解決のまま放置されている地域において、少数派の人々は公的サービスや教育の機会、雇用においても不平等な扱いを受けることが多く、社会における格差がある傾向にあります。

また、差別的な言動が社会的に黙認される風潮が残っていることも、状況を悪化させる要因となっています。教育現場においても、多様性や人権に関する教育が十分に行われていないケースがあり、無意識のうちに差別的な価値観が世代を超えて受け継がれてしまうリスクも存在します。

このような背景を理解することで、差別の少ない国がどのような取り組みを行っているのか、その差がより一層浮き彫りになります。制度改革に対する社会の理解や、異なる人種に対する寛容な文化など、差別の少ない国では社会全体が問題解決に取り組む姿勢が見受けられるとも言えます。

ヨーロッパに親日国が多い理由

ヨーロッパには、日本人や日本文化に対して強い関心と好意を寄せている国々が複数存在しています。こうした国々では、政府間の友好関係だけでなく、一般市民レベルでも文化交流が深まり、日常的な場面で日本人に対して温かく接してくれる環境が整っているのが特徴です。特に、イタリア、フランス、イギリス、ポーランド、ドイツといった国々は、親日国としてたびたび挙げられています。

これらの国々が親日的な理由としてまず挙げられるのが、日本に対する文化的な関心の高さです。アニメ、漫画、和食、さらには伝統芸術である茶道や書道など、日本文化の多様な側面が広く受け入れられており、それが人々の間に自然な親近感を育てています。フランスでは「ジャポニズム」として19世紀から日本の美術や工芸が尊重されてきましたし、ドイツでは日本の技術力や勤勉な国民性に対する評価が根強く残っています。また、日本人の礼儀正しさや真面目な姿勢、公共マナーへの配慮といった行動面の評価も非常に高く、それが現地での信頼感につながっています。

このような環境においては、日本人であることが会話のきっかけや好意的な理由となることも多く、旅行や滞在中にストレスを感じる場面が少ないという安心感があります。もちろん、すべての人が日本に対して好印象を持っているとは限りませんし、文化の違いから誤解が生じることもゼロではありません。しかし、それでもこれらの親日国では、日本という国に対する前向きなイメージが広く共有されているため、日本人が現地社会にスムーズに溶け込める土壌があるのです。

このように、ヨーロッパにおける親日国では、日本文化への興味、行動に対する信頼、そして継続的な文化・人的交流が好循環を生み出しています。その結果、日本人にとっては安心して暮らすことができる環境が整っており、特に初めての海外生活や留学、長期滞在を考えている人にとっては、非常に有力な選択肢となるでしょう。文化的な背景や社会的土台の上に築かれたこの信頼関係こそが、親日国と呼ばれるにふさわしい証といえるのです。

アジア人が少ない国の傾向とは

アジア人が少ない国では、良くも悪くも「目立つ」存在となることが多く、特に都市部以外では注目を集めやすい傾向があります。現地の人々から視線を向けられることがありますが、それが必ずしも差別的な意図を持っているとは限りません。実際、多くの場面で見られるのは、純粋な興味や文化的な好奇心によるものもあり、ネガティブな反応ばかりではないとも言えるでしょう。例えば、アイスランドやラトビアといったアジア系住民の人口が非常に少ない国々では、アジア人が地域社会で珍しい存在と受け止められるため、積極的に話しかけられたり、文化や言語、習慣について質問される機会も多くなります。

こうした場面が、時には居心地の悪さにつながることもありますが、一方でポジティブな交流へと発展する可能性も十分にあります。加えて、こうした国々では、アジア人に対して固定観念を押しつけるのではなく、「違い」に対してフラットに関心を持つ姿勢も見られます。

そのため、アジア人が少ない国では、外見からすぐに外国人と認識されることが多いものの、それが即座にネガティブな扱いにつながるわけではありません。異文化を受け入れる余地のある社会や、個人の違いを好意的に受け止める土壌がある国も多いことを理解することが大切です。アジア人であること自体がユニークな存在とされることもあるため、互いの違いを尊重し合うきっかけとなることもあるはずです。

ヨーロッパで差別の少ない国と多い国の実情と対処法

- 人種差別が存在する歴史背景

- アジア人差別がなぜ起きるのか

- 日本人の立ち位置や注意すべき点

- 旅行時に現地で意識したいこと

- 差別体験に直面した際の対処法

人種差別が存在する歴史背景

人種差別が社会に根づく原因は、単なる偏見や個人の無知にとどまりません。その背景には、何世紀にもわたって繰り返されてきた歴史的な構造と制度が深く関係しています。つまり、人種差別とは偶発的なものではなく、長い歴史の中で形成されてきた「社会の仕組み」の一部であるといえます。

古くは16世紀から19世紀にかけての大航海時代や植民地主義の時代、ヨーロッパ列強はアジア・アフリカ・南アメリカなどの地域に進出し、自国の支配を広げていきました。この過程で自分たちの文化や宗教、経済体制を押しつけることが正当化され、政策や教育、法制度といった公的な枠組みに組み込まれながら社会全体に浸透していきました。

さらに、アメリカにおける黒人奴隷制度や南アフリカのアパルトヘイト制度のように、制度そのものが特定の人種に不利に働くよう設計されていた事例もあります。こうした制度は長年にわたり続いたため、人々の価値観や常識にも深く根を張り、世代を超えて差別意識が受け継がれていったのです。

このように考えると、人種差別は単なる過去の問題ではなく、今もなお教育・経済・医療などのさまざまな分野に影響を及ぼしていることがわかります。また、人種差別の根本には「他者との違いを恐れる心理」があるともいわれています。外見や言語、習慣が異なる人々を「異質」と感じ、それに対して警戒心や排除の感情を抱いてしまうのは、人間の本能的な反応の一つかもしれません。しかし、こうした感情が歴史と結びつき、教育やメディアによって繰り返し強化されることで、差別という社会的問題へと発展していくとも言えます。

人種差別をなくすには、表面的なマナーや対処法だけでは不十分であり、社会の成り立ちやその中で培われた偏見にしっかり向き合う必要があります。歴史を正しく学び、自分自身の思い込みや無意識の偏見に気づくことが、差別のない未来を築くための第一歩になるでしょう。

アジア人差別がなぜ起きるのか

アジア人に対する差別は多くの人々の関心を集めています。なぜアジア人が差別の対象となるのか背景にはいくつかの要因が関係しています。

まず挙げられるのは歴史的な固定観念です。欧米諸国では、長らく「白人中心」の価値観が社会の土台となってきました。このような価値観の中で、アジア人は「異質な存在」として捉えられやすく、知識不足からくる誤解や偏見が生まれる土壌が存在していたのです。たとえば、外見や言語、食文化の違いがステレオタイプとなり、偏ったイメージが根づいてしまうことがあります。

一方で、一部のアジア地域出身の人の行動や文化への理解不足が、差別を助長する一因になってしまうこともあります。現地のマナーに適応しない行動や、コミュニティ内で孤立しがちな姿勢が「閉鎖的」「協調性に欠ける」といった誤解を招き、周囲との摩擦を生むこともあります。差別される側の態度や姿勢もまた、関係性を左右する重要な要素であるとも考えられます。

このように、アジア人差別の背景にはいくつかの原因が存在しています。だからこそ、一方的に「差別された」とだけ見るのではなく、なぜそのような反応が生まれるのかを冷静に捉え、必要な理解を積み重ねていくことが求められるでしょう。

日本人の立ち位置や注意すべき点

日本人は、外見や話す言語、文化的な習慣などから、しばしばアジア人という広いカテゴリーで見られることがあります。そのため、他国のアジア人に対するステレオタイプや差別的なイメージが、日本人に対しても適用されてしまう場面があります。これは、自分自身には何の非もないにもかかわらず、不当な扱いや理不尽な反応を受けるという、精神的なストレスを引き起こす原因になり得ます。特に、アジア人全体に対してネガティブな印象が強く報道された直後や、偏見が根強い地域においては、日本人という個別のアイデンティティが正しく理解されず、ひとまとめにされてしまうケースが目立ちます。

さらに、現地の人々が抱く「アジア人」に対する固定観念が、これまでの限られた経験から形作られている場合、その先入観が日本人に対する対応の仕方に影響することがあります。具体的には、警戒されたり無視されたり、あるいは過度な好奇心から不快な視線を向けられるといった体験が挙げられます。場合によっては、日常的なやり取りの中で冷たくされたりすることもあるでしょう。こうした状況に直面すると、当事者は疎外感や孤独感を感じやすく、精神的な疲労が蓄積されることになります。したがって、そのような状況が起こりうる可能性を事前に理解し、ある程度の心構えを持っておくことが大切です。

また、他国出身のアジア人の中には、現地のルールを無視した行動やマナー違反を繰り返す人々も存在し、それが周囲に悪い印象を与える原因となっている場合もあります。こうした行動が現地の人にとって日本人も同様の存在として一括りに見られてしまうのです。現地の人々はそれを区別することは難しいことが多く、国籍や文化的背景が異なるにもかかわらず見た目だけで判断されてしまうのが現実です。だからこそ、現地の文化や価値観を尊重しつつ、自分自身のふるまいや言動に配慮し、誠実な姿勢を持って接することが大切になります。

旅行時に現地で意識したいこと

海外を旅行する際、異文化との出会いは大きな魅力である一方で、思いがけず差別や誤解に直面する場面も存在します。そのため、安全かつ快適に旅を楽しむためには、現地の文化や価値観を理解し、差別的な状況に遭遇したときの対処法を知っておくことが欠かせません。これは、単にトラブルを回避するための知識ではなく、異文化を尊重し、信頼関係を築くための重要なステップでもあります。

まず出発前に心がけたいのは、訪問先の文化的背景や習慣を丁寧にリサーチすることです。たとえば、宗教上の理由から肌の露出がタブーとされる国では、それに配慮した服装を選ぶことが現地の人々への礼儀となります。こうした行動は、単なるドレスコード以上の意味を持ち、自分自身がその社会に敬意を払っているというメッセージにもなります。また、日常的なジェスチャーや表情の使い方にも注意が必要です。日本では好意的な意味で使われるしぐさが、他国では侮辱と取られてしまうケースもあり得ます。非言語的な表現においても、謙虚な姿勢を持つことがトラブル防止につながります。

言葉の面でも、小さな努力が大きな信頼に変わることがあります。挨拶や「ありがとう」といった基本的な言葉を現地の言語で覚えておくだけでも、相手に対する誠意を示すことができます。たとえ発音が完璧でなくても好意的に受け取られることが多く、距離を縮めるきっかけにもなるでしょう。

差別体験に直面した際の対処法

一方で、旅行中に不意に差別的な言動や視線にさらされることがあるのも現実です。そうした場面に遭遇したときに最も重要なのは、自分の心と身体の安全を第一に考えることです。感情的に反応してしまいたくなる場面であっても、まずは深呼吸をして冷静さを保つことを意識してください。状況を悪化させないためにも、その場から距離を取るなど、自分にとって安全な選択肢を優先することが大切です。

さらに、心理的なダメージが長引くこともあるため、メンタル面のケアも時には必要です。旅先で感じた不快な体験を無理に自分の中に押し込めるのではなく、信頼できる人に話すことで気持ちが軽くなることがあります。友人や家族はもちろん、必要であればカウンセラーなどに相談することも選択肢に入れておくとよいでしょう。

このように、差別や文化摩擦の可能性に備えておくことは、「何か起きたときの準備」であると同時に、異文化との健全な接し方を学ぶ機会でもあります。海外では自分がマイノリティになる場面も多く、自国では感じなかった視線や扱いに戸惑うこともあるかもしれません。しかし、それをきっかけに、自分とは異なる価値観を知り、広い視野を持つことができるのも旅の魅力です。万が一差別に遭ったとしても、それを受け流す術や心の余裕を持つことで、旅全体の経験を前向きに活かすことができるはずです。

ヨーロッパで差別の少ない国と背景を総括

記事のポイントをまとめます。

- 差別の少ない国は多様性に対する法整備と教育が進んでいる

- 北欧諸国は人種差別が少ない国ランキングで上位に位置する

- 教育現場での多様性尊重が社会全体の意識を高めている

- 公共サービスや企業での多文化配慮が暮らしやすさを支えている

- 差別の多い国では制度不備や教育格差が差別を助長している

- 歴史的背景や宗教対立が差別の温床となる場合が多い

- 人種差別は植民地主義や奴隷制度などの歴史的制度に起因している

- アジア人が少ない国では注目されやすいが、必ずしも差別的とは限らない

- 日本人はアジア人としてまとめられることで偏見の対象になることがある

- 現地の文化やマナーに対する理解と順応が差別回避の鍵となる

- 差別的状況では冷静さと身の安全を最優先にすべきである

- 差別の心理的ダメージには信頼できる人や団体への相談も必要

- 親日国では日本文化や国民性への好意が定着している

- ヨーロッパの親日国では日本人に対する信頼感が高い傾向にある

- 歴史を正しく理解し、自分の無意識の偏見に気づくことが必要である