仕事や日常生活で海外との接点が増える現代において「なぜ外国人の同僚と意思疎通がうまくいかないのだろう?」「海外渡航を控えているけれど、どう振る舞えば良いかわからない」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。その答えは、単なる言語の壁だけではなく、それぞれの国が持つ文化や価値観の違いにあります。

本記事では、異文化理解とは何かという基本的な定義から、それを実践する異文化理解力を身につけることはなぜ必要なのかを具体的なメリットと共に解説します。同時に、文化の違いから生じる問題点やデメリット、そして混同されがちな異文化理解と多文化共生の違いにも触れていきます。身近な具体例を交えながら、国際的な環境で活躍するために本当に必要なこと、そして大切なことは何かを、深く掘り下げていきましょう。

- 異文化理解の基礎知識とその重要性

- 異文化理解力がもたらすメリットと必要なこと

- 円滑なコミュニケーションのためのポイント

- 多様性を受け入れ、共存するための心構え

異文化理解とは?なぜ必要かを考察

- そもそも異文化理解とは何か

- なぜ必要なのかをメリットから考察

- 知っておきたい問題点やデメリット

- 混同しやすい多文化共生との違い

- ビジネスでも必須の異文化理解力

そもそも異文化理解とは何か

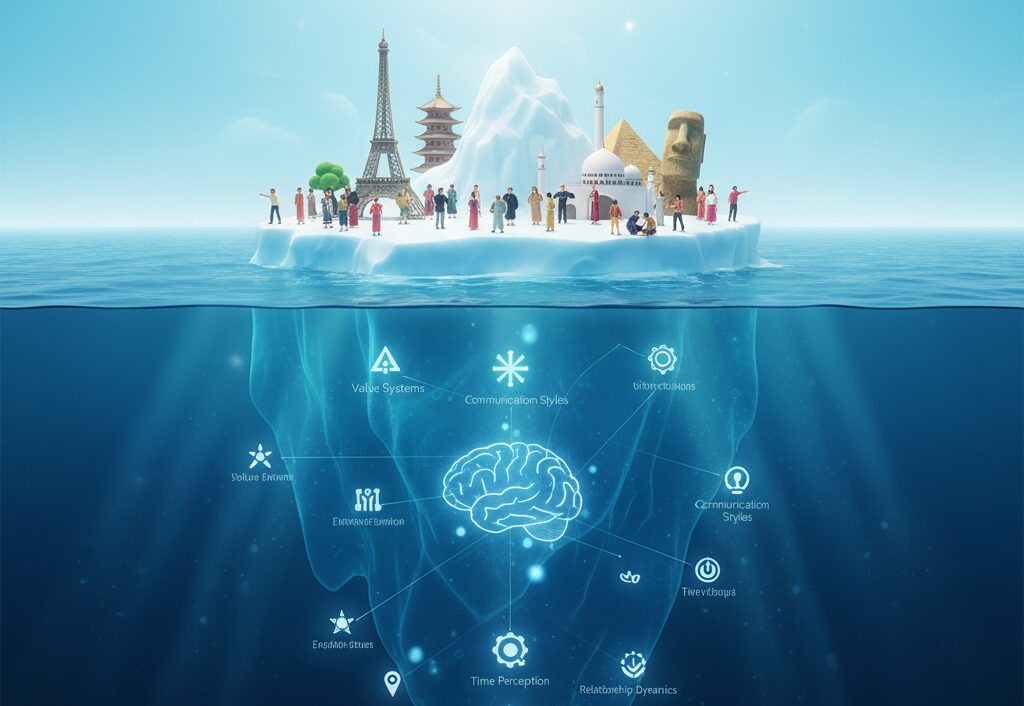

異文化理解とは、単に外国の珍しい習慣や食事、マナーを知っているということだけを指すのではありません。現代の学術・実務の世界では、異なる文化的背景を持つ人々と適切にコミュニケーションできる総合的な能力として定義されています。これは、目に見える文化だけでなく、その根底にある価値観や思考様式といった、目に見えない部分までを理解しようとする深いプロセスを含みます。

文化を氷山に例える「カルチャー・アイスバーグ」モデルが、この概念を理解する助けになります。水面の上に見えているのは、服装、食事、言語、建築など、目に見えやすく分かりやすい文化です。しかし、氷山の大部分が水面下にあるように、文化の核心部分は、価値観、死生観、時間の感覚、人間関係のあり方といった、目に見えない深層部に存在します。異文化理解とは、この水面下の部分にまでアプローチしようとする試みなのです。

この総合的な能力は、主に以下の4つの要素が相互に連携することで成り立っていると考えられています。

異文化理解を構成する4つの要素

1. 知識(Cognitive)

これは最も基本的な土台となる要素で、他文化の歴史、価値観、社会制度、宗教、コミュニケーションスタイルなどに関する具体的な情報を指します。例えば、「この国では契約書に書かれた内容が全てであり、口約束は意味を持たない」「あの国では交渉の前に個人的な雑談で信頼関係を築くことが重要だ」といった知識です。しかし、知識だけでは「知っているだけ」で終わってしまい、実践には繋がりません。

2. スキル(Behavioral / Skill)

知識を実際の行動として発揮するための技術です。具体的には、相手の話に深く耳を傾け、言葉の裏にある意図まで汲み取ろうとする傾聴力、言葉に頼らず相手の表情や仕草から感情を読み取る観察力、そして現地の文化や状況に合わせて自らの言動を柔軟に調整する適応的なコミュニケーション能力などが含まれます。例えば、相手が明確に「No」と言わない文化では、表情や声のトーンから真意を察し、相手の面子を潰さない形で提案を修正する、といった行動がスキルにあたります。

3. 態度(Affective / Attitudinal)

異文化に接する際の心の持ちようや感情的な側面を指します。未知の文化に対する好奇心や、自分とは違うやり方を受け入れるオープンな姿勢、物事がスムーズに進まないことへの忍耐力、そして自分の価値観で安易に相手を「良い・悪い」と評価しない非評価的な態度が極めて重要です。

4. メタ認知(Metacognitive)

これは「自分自身を客観的に認識する力」です。異文化に触れた際に自分がどう感じ、どう反応しているかを冷静に分析し、「なぜ私は今、この人の行動に苛立ちを感じたのだろう?」「もしかしたら、私の『常識』が通用しないだけではないか?」と自問自答する力とも言えます。この自己対話を通じて、無意識に持っていた自文化の偏見や思い込みに気づき、より適切な行動を選択することが可能になります。

まとめると、異文化理解とは単なる「知識の暗記」ではなく、「知識」を基に「スキル」を使いこなし、それを「態度」が支え、常に「メタ認知」で自分を認識するという実践的な能力だと言えます。

なぜ必要なのかをメリットから考察

国内の職場でも多様な文化的背景を持つ人々と共に働くことが増えてきた今、異文化理解はもはや一部の海外駐在員や専門家だけのものではありません。多くの人にとってキャリアを築き、成果を出すための不可欠なスキルとなっています。異文化理解力を高めることには、個人と組織の両方にとって大きなメリットが存在します。

個人レベルのメリット

まず個人にとっては、コミュニケーション能力が飛躍的に向上します。文化的な背景の違いからくる誤解や意図せぬ摩擦が減ることで、より円滑で深い人間関係を国内外で構築できるようになります。例えば、日本では謙遜が美徳とされるため自分の成果を控えめに語ることが多いですが、欧米のビジネスシーンでは、実績を具体的にアピールしなければ能力がないと見なされることがあります。こうした違いを理解し、場面に応じて自己表現を使い分ける力は、グローバルな環境で信頼を得るために不可欠です。

さらに、異文化に触れることは、自分が無意識のうちに持っていた価値観や「当たり前」を相対化する機会を与えてくれます。これにより、物事を多角的に捉える思考の柔軟性や、情報を鵜呑みにしない批判的思考力が養われます。結果として、国際関連部署、海外営業、グローバルマーケティング、多様な人材をマネジメントする人事職など、キャリアの選択肢を大きく広げることに繋がります。

組織・社会レベルのメリット

組織にとっては、異文化理解はイノベーションを促進する土壌となります。マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査『Diversity wins: How inclusion matters』によると、経営陣の民族的・文化的多様性が高い企業は、そうでない企業に比べて収益性が高い傾向にあることが示されています。これは、異なる視点や経験が交差することで、単一文化の組織では生まれ得ない創造的なアイデアや、複雑な問題に対する解決策が生まれやすくなるためです。

ただし、このメリットは単に多様な人材を集めるだけでは生まれません。従業員一人ひとりが異文化理解力を持ち、互いの違いを尊重し、心理的安全性が確保された「包括的な組織運営」が伴って初めて、多様性は組織の競争力へと昇華されます。

また、日本国内においても、厚生労働省の発表(令和6年10月末時点)で外国人労働者数が230万人を更新したことからも明らかなように、異文化を持つ同僚と共に働くことは、もはや大企業だけの話ではありません。異文化理解は、国内のあらゆる職場で生産性を高め、円滑な組織運営を実現するための鍵なのです。

知っておきたい問題点やデメリット

異文化理解は多くの利益をもたらす一方で、その学習プロセスや実践方法を誤ると、かえって誤解を深めたり、新たな問題を引き起こしたりする可能性があります。これらの落とし穴を事前に理解しておくことで、より健全で効果的な異文化理解を実践することができます。

ステレオタイプと過度な一般化の罠

異文化理解における最も陥りやすい罠が、ステレオタイプ(固定観念)の強化です。「日本人は集団行動を好み、勤勉」「アメリカ人は個人主義で、自己主張が強い」といった文化的な傾向を学ぶことは、異文化理解の第一歩としては有効です。しかし、この知識を絶対的なものとして捉え、目の前の個人にそのまま当てはめてしまうと、「この人は日本人なのに意見をはっきり言う、変わっているな」といった形で、個人差を無視した短絡的な判断に繋がりかねません。

文化モデルはあくまで社会全体の「平均的な傾向」を示すコンパスのようなものであり、その文化に属する全ての人が同じ方向を向いているわけではありません。大切なのは、文化知識を仮説として持ちつつも、常に目の前の相手との対話を通じてその人自身を理解しようとする姿勢です。

表面的なアプローチのリスク

他国の料理をレストランで楽しんだり、民族舞踊を鑑賞したり、観光地を巡ったりすることは、文化に親しむ素晴らしいきっかけとなります。しかし、こうした体験だけで「その文化を理解した」と思い込んでしまうことには大きなリスクが伴います。

これは「観光的理解」とも呼ばれ、文化の持つ複雑な歴史的背景、社会的な課題、そして人々の内面的な価値観といった深い部分を見過ごしがちです。真の異文化理解は、快適なだけでなく、時には価値観が揺さぶられるような困難な対話や、自己の前提を問い直す内省を通じて、時間をかけて育まれるものです。手軽に「消費」できるものではないと心に留めておく必要があります。

文化的覇権(文化帝国主義)への無自覚

グローバルビジネスや国際協力の現場では、特定の文化(特に歴史的に影響力の強かった西洋文化)の価値観やビジネス手法が、無意識のうちに「グローバルスタンダード」として扱われ、他の文化に一方的に押し付けられることがあります。これを文化的覇権(文化帝国主義)と呼びます。

例えば、成果主義や360度評価といった人事制度を、良かれと思って現地の文化を考慮せずに導入した結果、集団の調和や年長者への敬意を重んじる文化と衝突し、従業員のモチベーションを著しく低下させてしまうケースは少なくありません。国際的な活動においては、どちらの文化が優れているという発想を捨て、常に対等なパートナーシップと相互学習の精神を持つことが極めて重要になります。

混同しやすい多文化共生との違い

「異文化理解」と並んでよく使われる言葉に「多文化共生」があります。この二つの概念は密接に連携していますが、その焦点となるレベルや領域が明確に異なります。この違いを正確に理解することは、グローバルな社会課題を考える上でも役立ちます。

最も分かりやすい区別は、異文化理解が「個人や組織が持つべき能力・スキル」に焦点を当てているのに対し、多文化共生は「社会全体が目指すべき状態や、そのための政策・理念」を指す、という点です。

| 異文化理解 (Intercultural Competence) | 多文化共生 (Multicultural Coexistence) | |

|---|---|---|

| 焦点のレベル | ミクロ・メゾレベル 個人・組織の能力 (Competence) | マクロレベル 社会の状態・理念 (State / Policy) |

| 主な文脈・領域 | 教育、人材育成、コミュニケーション研修、ビジネススキル、リーダーシップ | 社会政策、コミュニティ開発、移民政策、都市計画、人権擁護 |

| 中心的な問い | 「どうすれば、私たちは異なる文化を持つ人々と効果的かつ適切に関わることができるか?」 | 「どうすれば、多様な文化を持つ人々が、互いに尊重し合いながら安心して共に生きていける社会を築けるか?」 |

異文化理解は「手段」、多文化共生は「目標」

この二つの関係は、「手段」と「目標」として捉えると、より明確になります。「多文化共生」という社会的な「目標」を達成するためには、その社会を構成する一人ひとりの市民や組織が、「異文化理解」という「手段(スキル)」を身につけ、日々の生活や仕事の中で実践することが不可欠です。

具体的な例で考えてみましょう。ある地域に外国人住民が増えた場合、自治体が多言語対応の公共サービスを提供したりするのは「多文化共生」社会を目指すためのマクロな政策です。一方で、日本に新しく越してきた外国人家族に対して、日本人住民が文化的な違いを認めた上で挨拶を交わし、ゴミ出しのルールや地域のイベントについて親切に教えるといった行動はミクロなレベルでの「異文化理解」の実践と言えます。

このように、個人のレベルでの無数の異文化理解の実践が積み重なって初めて、社会全体の多文化共生が血の通ったものとして実現に近づくのです。総務省は多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義しており、まさにこの双方向の関係性を重視しています。

ビジネスでも必須の異文化理解力

現代のグローバルなビジネス環境において、異文化理解力はもはや「あれば望ましいスキル」ではなく、プロジェクトの成否や組織の競争力を直接左右する「必須の経営能力」として認識されています。この能力を客観的に測定し、開発するためのフレームワークとして特に注目されているのが、CQ(Cultural Intelligence)、日本語では「文化的知性」または「異文化適応力」と呼ばれる概念です。

CQとは、多様な文化的状況において効果的に考え、行動する総合的な能力を指します。これは、持って生まれた才能ではなく、適切なトレーニングと経験によって後天的に高めることができる能力である点が大きな特徴です。CQは、主に以下の4つの要素で構成されているとされています。

CQを構成する4つのコア要素

1. 動機(CQ Drive / Motivation)

これは、異文化環境で活動することへの内面的な興味、意欲、そして自信を指します。未知の文化に対する好奇心や、困難な状況に直面してもそれを乗り越えて学びたいというポジティブなエネルギーがなければ、異文化適応のプロセスは始まりません。「海外赴任を自己成長の絶好の機会と捉えられるか」といったマインドセットが、この動機の核となります。

2. 知識(CQ Knowledge / Cognition)

文化間の価値観、社会規範、法制度、経済システム、ビジネス慣習などの類似点や相違点に関する体系的な理解です。例えば、「この国では、リーダーは断固とした決断を下すことが期待されるが、あの国では、チームの合意形成を促すことがリーダーの役割だ」といった、具体的な知識が含まれます。この知識が、状況を正しく分析するための基盤となります。

3. 戦略(CQ Strategy / Metacognition)

これは、異文化体験をどのように意識し、解釈し、対応計画を立てるかという、一歩引いて自分を客観視する能力です。異文化環境に身を置いた際に、自分の自動的な思い込みや判断を一旦保留し、「ここでは何が起きているのだろう?」「私の解釈は本当に正しいだろうか?」と状況を冷静に分析し、自分の行動を計画・修正する力です。まさに「考える力」そのものと言えます。

4. 行動(CQ Action / Behavior)

異文化環境に合わせて、言語的・非言語的な振る舞いを柔軟に適応させる能力です。これには、話すスピードや声のトーン、用いるジェスチャー、アイコンタクトの長さ、挨拶の仕方などを、相手や状況に応じて適切に使い分ける具体的なスキルが含まれます。知識や戦略を、目に見える行動として表現する最終的な出口です。

CQが高い人材は、未知の文化に直面した際にも感情的になったり思考停止したりすることなく、強い「動機」を元に該博な「知識」と冷静な「戦略」を駆使し、適切な「行動」を選択することができます。この能力は、海外赴任者だけでなく、国内で多様な背景を持つチームを率いるマネージャークラスの人にも不可欠なリーダーシップの要素だと言えるでしょう。

異文化理解力を深めるために必要なこととは

- 身近な具体例で見る文化の違い

- 国や文化による価値観の違いとは

- 海外と日本のコミュニケーション比較

- 言語や英語から見える文化の違い

- 異文化理解力に必要なこととは

身近な具体例で見る文化の違い

異文化理解の重要性は、海外との取引といった大きな場面だけでなく、私たちの日常生活や職場の何気ないコミュニケーションの中にも潜んでいます。理論だけではピンとこない文化の違いを、具体的なシーンを通して考えてみましょう。

職場の会議スタイル

日本では、会議の主目的が「関係者への情報共有」や「事前に調整された内容の最終確認(儀式)」であることが少なくありません。重要な意思決定は、会議の前に非公式な「根回し」によって実質的に済んでいることも多いため、会議中は波風を立てず、他者の意見を静かに聞く姿勢が重視されます。異論がある場合でも、その場で直接反論するのではなく、後で個別に相談するのが一般的です。

一方、例えばアメリカやドイツ、フランスなどの多くの国では、会議そのものが「意思決定」や「問題解決」のための活発な議論の場と捉えられています。参加者は自らの意見を明確に述べ、異なる意見と積極的に議論を戦わせることが期待されます。もしここで日本的な感覚で黙っていると、「意見がない無能な人」「会議に貢献する気がない」と見なされてしまう可能性があります。逆に、日本の根回し文化を知らない人が会議で突然異論を唱えると、「なぜ事前に言ってくれないのか、和を乱す人だ」と捉えられかねません。この背景には、集団の調和を重んじるか、個人の意見表明を重んじるかという根本的な価値観の違いがあります。

時間に対する感覚の違い

日本ではビジネスにおいて「5分前行動」が常識とされるなど、時間を厳守することが信頼の証とされます。これは時間を直線的に捉え、計画通りに物事を一つずつ処理していく時間感覚に基づいています。

しかし、ラテンアメリカや中東、アフリカの一部の文化圏では、複数の物事が同時に進行し、厳格なスケジュールよりもその場の人間関係や状況が優先される時間感覚が主流です。アポイントメントの時間に多少遅れることは許容範囲であり、約束の時間よりも、目の前で盛り上がっている会話を大切にすることが、相手への敬意と見なされることさえあります。この違いを知らないと、相手を「時間にルーズで無責任だ」と一方的に判断してしまい、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

褒め言葉への反応

仕事の成果を褒められた時、日本人は「いえいえ、まだまだです」「皆さんのおかげです」と謙遜することが美徳とされがちです。これは、自分だけが突出することを避け、集団の中での調和を保とうとする文化的背景から来ています。

しかし、アメリカなど個人主義的な文化圏で同じように謙遜すると、相手は「自分の評価が否定されたのだろうか?」と困惑したり、「自信がない人だな」というネガティブな印象を持ったりする可能性があります。このような文化では、褒められた際には「Thank you. I appreciate that.(ありがとう、そう言ってもらえて嬉しいです)」と素直に感謝を述べることが、相手への敬意を示す適切な反応とされます。

これらの例が示すのは、どちらの文化が良い・悪いという優劣の問題では決してない、ということです。それぞれの行動の背景にある文化的な論理や価値観を理解し、相手にとって「適切」で「敬意が伝わる」方法でコミュニケーションをとろうと努力することこそが、異文化理解の実践だと言えます。

以下の記事でも海外と日本の違いについて紹介しています。

国や文化による価値観の違いとは

文化という捉えどころのない概念を、客観的な指標で比較し、理解を深めるためのツールとして、オランダの社会心理学者ヘールト・ホフステッドが開発した「6次元モデル(6-D Model)」は非常に有名です。世界70カ国以上の国民文化を統計的に分析したこのモデルは、ビジネスや国際交流の現場で今なお広く活用されています。ここでは、特に重要な4つの次元を紹介します。

| 文化次元 | 内容(問い) | スコアが高い国の傾向 | スコアが低い国の傾向 |

|---|---|---|---|

| 権力格差 (Power Distance) | 権力の不平等を、人々はどの程度受け入れているか? | 階層的でトップダウン。上司への敬意が強く求められる。(例:中国、インド、フランス) | 平等的でフラット。上司と部下は気軽に相談し合う。(例:北欧諸国、ドイツ) |

| 個人主義 vs 集団主義 (Individualism) | 人々の結びつきは、個人単位か、集団単位か? | 個人主義。個人の達成と権利が重視される。「私」が中心。(例:アメリカ、オーストラリア) | 集団主義。集団の調和と忠誠が重視される。「私たち」が中心。(例:日本、韓国、中南米) |

| 男性性 vs 女性性 (Masculinity) | 社会の動機付けは、競争か、生活の質か? | 男性性。成功、競争、達成が価値を持つ。仕事中心。(例:日本、アメリカ、中国) | 女性性。協力、謙虚さ、QOLが価値を持つ。ワークライフバランス重視。(例:北欧諸国、オランダ) |

| 不確実性の回避 (Uncertainty Avoidance) | 未来の不確実性に対して、脅威を感じるか、受け入れるか? | 回避が強い。曖昧さを嫌い、規則や計画、安定を求める。(例:日本、ギリシャ、フランス) | 回避が弱い。不確実性を受け入れ、柔軟性やリスクテイクを好む。(例:シンガポール、アメリカ) |

このモデルを使うと、異文化間の摩擦がなぜ起こるのかを論理的に分析できます。例えば、「権力格差」が大きい文化出身の部下は、フラットな組織を好む上司からの「何か意見はない?」という問いに、たとえ意見があっても「上司に意見するなど畏れ多い」と感じて黙ってしまうかもしれません。上司がこの文化的背景を知らなければ、「やる気がない」と誤解してしまうでしょう。

また、「不確実性の回避」が世界でもトップクラスに強い日本では、ビジネスを進める際にあらゆるリスクを洗い出し、詳細な計画を立てることを重視します。しかし、回避傾向の弱いアメリカのビジネスパートナーから見れば、その慎重さは「決断が遅い」「スピード感がない」と映り、苛立ちの原因になる可能性があります。

補足:モデルの限界を理解する

ホフステッドのモデルは非常に有用ですが、いくつかの注意点があります。第一に、調査データが古い側面があること。第二に、国内の多様性(地域差、世代差など)を反映していないこと。そして最も重要なのは、これが個人の性格ではなく、あくまで社会全体の文化的な価値観の「傾向」を示しているという点です。前述の通り、このモデルを個人の評価に直結させる「ステレオタイプ化」は絶対に避け、相手を深く理解するための出発点として賢く活用することが求められます。

海外と日本のコミュニケーション比較

海外、特に欧米の多くの国と日本との間でコミュニケーションギャップが生じる最も根源的な要因の一つに、「コンテクスト(文脈)」への依存度の違いがあります。これは、文化人類学者エドワード・T・ホールによって提唱された重要な概念で、異文化コミュニケーションを学ぶ上での基本中の基本と言えます。

ハイコンテクスト文化:「言わなくても伝わる」が前提の社会

ハイコンテクスト文化(High-Context Culture)とは、コミュニケーションにおいて、言葉として明確に表現されるメッセージ以上に、その場の状況、人間関係、表情や声のトーンといった非言語的な要素、そしてメンバー間で共有されている暗黙の了解、つまり「文脈(コンテクスト)」に多くの意味が込められる文化を指します。

日本は、世界でも有数の典型的なハイコンテクスト文化とされています。「空気を読む」「忖度する」「以心伝心」「阿吽の呼吸」といった言葉が日常的に使われることからも、その文化性が伺えます。この文化圏では、直接的な言葉で全てを説明するのは野暮だとされたり、相手への配慮が足りないと見なされたりすることがあります。沈黙でさえ、肯定、否定、熟考中、抗議など、文脈によって多様な意味を持ち得る、非常に高度なコミュニケーションスタイルです。

ローコンテクスト文化:「言わなければ伝わらない」が前提の社会

一方、ローコンテクスト文化(Low-Context Culture)とは、メッセージの主要な部分が、言葉によって明確、直接的、かつ論理的に伝えられるべきだと考えられる文化です。

アメリカ、ドイツ、オーストラリア、北欧諸国などが代表例です。歴史的に多様な民族や文化が混じり合って形成された社会では、人々が共有する「暗黙の了解」が少ないため、「言わなくても分かるだろう」という期待は通用しません。したがって、誤解を避けて誰にでも意図が正確に伝わるように、言語情報そのものに頼る必要性が高くなります。ここでは、曖昧な表現はコミュニケーションの失敗と見なされ、むしろ繰り返し確認し、詳細に説明することが誠実な態度だと考えられます。

| 比較項目 | ハイコンテクスト(日本など) | ローコンテクスト(米国、ドイツなど) |

|---|---|---|

| コミュニケーションスタイル | 暗示的、間接的、婉曲的。「行間を読む」ことが重要。 | 明示的、直接的、論理的。「額面通りに受け取る」ことが基本。 |

| 最も重視されること | 人間関係の調和、場の雰囲気、相手の面子。 | メッセージの明確さ、事実、効率性、論理性。 |

| 契約・合意のあり方 | 長期的な信頼関係が契約書よりも重要視されることがある。 | 全ての条件を網羅した詳細な文書や契約書が絶対的な基盤。 |

| 意見の対立への態度 | 対立は人間関係を損なうネガティブなものとして、極力避ける。 | 対立や議論は、より良い結論に至るための健全で建設的なプロセスと捉える。 |

この根本的な違いを理解していないと、日本人が良かれと思って使った「前向きに検討します」という婉曲的な断りの表現が、ローコンテクスト文化圏の相手には「合意(Yes)」と受け取られてしまったり、逆に相手からのストレートなフィードバックを、個人的な攻撃だと感じて傷ついてしまったりする、という典型的なミスコミュニケーションが頻繁に発生するのです。

言語や英語から見える文化の違い

言語は、単に情報や感情を伝達するための透明な道具ではありません。それはその文化が長い歴史の中で培ってきた独特の世界観や価値観を映し出す「鏡」であり、同時に、その言語を母語とする人々の思考の枠組みを無意識のうちに形成する「鋳型」でもあります。この考え方は「サピア=ウォーフの仮説(言語的相対論)」として知られています。この視点から、特に構造的な違いが大きい日本語と英語を比較すると、それぞれの背景にある文化の違いが鮮明に見えてきます。

主語の明確化と省略:個人の責任か、場の共有か

英語の基本的な文構造では、命令文などの一部の例外を除き、「誰が」その行動をするのかを示す主語(I, You, He, She, Theyなど)を省略することは文法的に許されません。 “Went to the movies yesterday.” では不完全で、”I went to the movies yesterday.” と言う必要があります。これは、常に行動の主体と責任の所在を明確にすることを重視する、個人主義的な文化を色濃く反映していると考えられます。個人の役割と責任が明確に定義される社会では、言語構造もまた、その明確性を要求するのです。

対照的に、日本語では文脈から明らかな場合、主語は頻繁に省略されます。「昨日、映画を見に行きました」という発言は、聞き手が特別な情報を知らない限り、話し手自身の行動だと自然に理解されます。これは、話し手と聞き手が「場」の状況や人間関係を共有していることを大前提とする、典型的なハイコンテクスト文化の言語的特徴です。主語を曖昧にすることで、強い断定を避け、聞き手との一体感や場の調和を保つというコミュニケーション上の効果も果たしています。

敬語と階層表現:関係性を重視する文化

日本語には、相手との関係性(上下、内外、親疎)や場面のフォーマルさに応じて言葉や語尾を使い分ける、世界でも類を見ないほど発達した敬語体系(尊敬語、謙譲語、丁寧語)が存在します。これは、社会における階層や人間関係の適切な距離感を言葉によって精密に表現することが、円滑なコミュニケーションに不可欠であるという、日本文化の強い価値観を反映しています。

英語にも “Sir/Ma’am” といった敬称や、”May I…?” や “Could you possibly…?” のように丁寧さの度合いを示す表現は数多く存在します。しかし、それらは語彙や助動詞の選択によるものであり、日本語の敬語のように動詞の形そのものを変化させるような、文法に深く組み込まれた体系ではありません。これは、文化的価値観として、日本社会ほど厳密な上下関係を言語で常に表現する必要性が高くないことを示唆しています。

文化固有の語彙:翻訳できない言葉や文化

「もったいない」「いただきます」「ごちそうさまでした」「お疲れ様です」「よろしくお願いします」。これらの日常的な日本語の表現は、英語に一言でぴったりと当てはまる単語がありません。”What a waste!” や “Thank you for the meal.” と訳すことはできますが、元の言葉が持つ深いニュアンスは失われてしまいます。

もったいない

単なる「無駄」ではなく、資源や機会の価値を認め、それを活かしきれないことへの罪悪感や後悔を含む。

いただきます

食材となった動植物の「命」や、食事を作ってくれた人々への感謝の念を表す。

お疲れ様です

共に働く仲間への労い、感謝、そして連帯感を示す、多くの意味が含まれた挨拶。

このように直訳が難しい言葉にこそ、その文化が何を大切にしているかという深い意味が宿っています。外国語を学ぶことは、その言語の背景にある文化的な側面に触れることであり、異文化理解の実践の一つと捉えることができます。

以下でも英語と日本語の主な違いについて解説しています。

異文化理解力に必要なこととは

これまで見てきたように、異文化理解力は知識を詰め込むだけの学習ではなく、より深い人間的なプロセスです。スキルやテクニックを学ぶことももちろん重要ですが、それらを真に活かすためには、その土台となる「心構え(マインドセット)」が大切です。ここでは、異文化と向き合う上で特に意識したいことを、心構えとスキルの両面から整理します。

異文化理解力の土台となる心構え

異なる文化に触れた時、私たちは無意識に自分の文化の「ものさし」で相手を測り、「これは正しい/間違っている」「これは良い/悪い」と評価・判断してしまいがちです。異文化理解の出発点は、このようなジャッジを一旦横に置いておくことです。理解できない行動に直面したときに、すぐに結論を出すのではなく「なぜ彼らはそうするのだろう?」と、まずは一つの「事実」として冷静に観察する姿勢があらゆる対話と理解の扉を開きます。

このような姿勢を支えるのが、以下の3つの心構えです。

謙虚さ(Humility)

「自分の常識は、数ある文化の中の一つの選択肢に過ぎない」と認識し、「自分は知らないことが多い」という前提に立つ姿勢です。自分の成功体験ややり方が他の文化では全く通用しない可能性があることを受け入れ、相手から謙虚に学ぼうとする心構えがなければ、新たな視点を得ることはできません。

オープンマインドと好奇心(Openness & Curiosity)

未知のものや自分と違う考え方に対して、恐れや拒絶から入るのではなく、まずは「面白い」「なぜだろう?」という知的な好奇心を持って接する態度です。この純粋な興味・関心が、異文化を学ぶ上での最も強力なモチベーションとなります。

忍耐と曖昧さへの理解(Patience & Tolerance for Ambiguity)

異文化コミュニケーションでは、物事が白黒はっきりしない、あるいは自分の理解が及ばない曖昧な状況が頻繁に発生します。そうした状況で過度なストレスを感じたり、性急に白黒つけようとしたりせず、冷静に状況が明らかになるのを待つことができる精神的な強さ、柔軟性です。

異文化理解力を深めるためのスキル

こうした心構えを土台として、以下の具体的なスキルを意識的に磨くことで、異文化理解力は机上の空論ではなく、より実践的なものとなります。

傾聴力(Active Listening)

相手が言葉で何を言っているかを理解するだけでなく、その表情、声のトーン、沈黙といった非言語的なメッセージにも注意を払い、背景にある感情や真の意図まで汲み取ろうと、全身で耳を傾けるスキルです。

視点の獲得(Perspective Taking)

「もし私がこの人の立場、文化、歴史的背景を持っていたら、この状況をどう見るだろうか?」と、意識的に相手の視点に立って物事を多角的に考えてみる訓練です。これにより、単なる同情ではない、より深い共感や理解が可能になります。

自己認識(メタ認知)

前述の通り、異文化に触れて自分が感じた違和感や怒り、不安といった感情的な反応を客観的に観察し、「なぜ自分はそう感じたのか」を内省するスキルです。自分の無意識の文化的バイアス(偏見)に気づき、それをコントロールするために不可欠です。日記をつけることも有効な訓練になります。

これらの心構えとスキルは、一度研修を受ければ身につくというものではありません。日々の小さな異文化接触の場面でも意識的になり、時には失敗しながら学ぶというプロセスを通じて、少しずつ着実に磨かれていくものだと言えるでしょう。

異文化理解の基本と必要なことを総括

この記事では、グローバル化が進む現代社会に不可欠な異文化理解について、その定義から具体的な実践方法までを多角的に解説しました。最後に、本記事の要点をリスト形式で振り返ります。

- 異文化理解は違いを乗り越え、新たな価値を共創するプロセスである

- 異文化理解は知識だけでなくスキル・態度・メタ認知を統合した総合的な能力

- 個人の視野拡大やキャリア機会の増加に繋がる

- 組織のイノベーションやパフォーマンス向上に貢献する

- ステレオタイプ化は個人の多様性を見失うリスクがある

- ビジネスではCQ(文化的知性)という指標が重視される

- CQは動機・知識・戦略・行動の4要素から構成される

- 会議スタイルや挨拶など身近な場面に文化差は存在する

- ホフステッドの文化次元は国ごとの価値観の傾向を知るのに役立つ

- 日本はハイコンテクスト文化で、欧米はローコンテクスト文化の傾向が強い

- 言語構造の違いは文化的な思考様式を反映している

- 日本語の主語省略や敬語は日本文化の特徴を示す

- 最も大切な心構えは謙虚さ、好奇心、そして非評価的な態度

- アクティブリスニングや自己省察などのスキルを磨くことが実践に繋がる