「アイルランドとイギリスは仲悪い?」と、両国の間にある複雑な関係や歴史的背景に疑問を抱いている方も多いはずです。アイルランドとイギリスの関係は単なる近隣国の仲違いにとどまらず、数世紀にわたる支配と独立、そして文化や宗教をめぐる深い対立を含んでいます。特に北アイルランドの存在は、政治的にも社会的にも敏感なテーマとなっており、「アイルランドはイギリスじゃない」とされる理由の一端を象徴しています。

イギリスは「イングランド」「スコットランド」「ウェールズ」「北アイルランド」の4つの国から構成されており、各地域の文化や言語、アクセントにも違いがあります。これらの多様性が一体感を難しくし、時に内部の緊張を生む原因ともなっています。アイルランド独立の過程で起きた戦争や政治的対立も、現在の国境線と国民意識につながっています。

このような背景を理解するためには、歴史的経緯をたどるだけでなく、文化や言語、宗教といった日常の中にある違いにも目を向ける必要もあります。本記事では、アイルランドとイギリスの関係を歴史、文化、そして現代の視点から解説していきます。

- アイルランドとイギリスの歴史的な対立の背景

- 北アイルランドを巡る政治と宗教の複雑さ

- アイルランドがイギリスと異なる独立国家である理由

- アイルランドとイギリス4国の文化・言語・国民意識の違い

アイルランドとイギリスは仲悪い関係?

- アイルランドとはどんな国なのか

- アイルランドはイギリスじゃない理由

- 北アイルランドの立場とは

- アイルランドとイギリスの関係の歴史

- 対立と戦争の背景とは

- アイルランド独立の経緯

アイルランドとはどんな国なのか

アイルランドとは、アイルランド島の南部を占める独立国家であり、正式名称はアイルランド共和国です。首都はダブリンで、公用語として英語とゲール語の二言語が存在します。特にゲール語は単なる言語ではなく、アイルランドの伝統や文化的誇りを象徴する存在であり、文化遺産としての価値も非常に高いとされています。街中では、道路標識や行政文書などのあらゆる場面で英語とゲール語の併記が見られ、訪れる人々に多言語文化が印象的に映ります。言語を通じたアイデンティティの維持は、アイルランドが独立国家としての個性を大切にしていることの表れでもあります。

さらに、アイルランドは「エメラルドの島」と呼ばれるように、美しい緑の風景と豊かな自然環境が広がっています。四季折々の自然を楽しめるだけでなく、歴史的な建築物や神話の舞台となった遺跡が多く点在しているのも特徴です。これらの中にはユネスコの世界遺産に指定された場所もあり、国内外から多くの観光客が訪れています。アイルランドならではの文化的魅力と自然美が調和している点が、多くの人々を惹きつける大きな理由となっています。

アイルランドはケルト文化を色濃く残し、音楽やダンス、伝統料理など独自の生活様式を守っている点も大きな魅力です。また、教育水準が高く、海外からの留学生を積極的に受け入れており、国民の多くが親しみやすくフレンドリーな性格であるため、海外からの移住者や学生にとっても非常に暮らしやすい国とされています。

こうした観点から見ても、アイルランドは観光の目的地としてだけでなく、留学や長期滞在、さらには移住先としても高い人気を誇っており、多くの人がその魅力に引き寄せられているのです。

アイルランドはイギリスじゃない理由

結論から言えば、アイルランドはイギリスとは別の国です。なぜなら、アイルランドは1949年に独立国家としてイギリスから分離し、それ以降は独自の政治体制や文化を築き上げてきた歴史があるからです。

政治的には、アイルランドは議会制民主主義を採用しており、大統領を元首とする共和制国家です。一方のイギリスは立憲君主制であり、国王(現在はチャールズ3世)が象徴として存在しています。国の成り立ちから制度面まで、両国の仕組みは大きく異なります。

さらに、文化や日常生活の中にも違いが見られます。例えば、アイルランドでは通貨としてユーロを使用しており、これはイギリスが独自通貨のポンドを維持しているのとは対照的です。EUとの関係性にも差があり、アイルランドはEUに加盟しているのに対し、イギリスは2020年にEUを離脱しました。

こう考えると、地理的には近くても、制度、文化、経済、国際関係において両国には多くの違いが存在します。似ているようで異なる点が多く、アイルランドがイギリスとは別の国であることは明白です。

北アイルランドの立場とは

北アイルランドは、アイルランド島の北東部に位置し、現在でもイギリスの構成国のひとつとして扱われています。そのため、地理的にはアイルランド共和国と同じ島を共有しながらも、政治的にはロンドンに属しているという特異な状況にあります。この立ち位置が、さまざまな社会的・歴史的な緊張を引き起こしてきました。

政治的には、イギリス本国の議会に議員を送りつつも、北アイルランド独自の議会も存在し、一定の自治が認められています。しかし、過去には議会の機能停止や不安定な政情が続いた時期もあり、今でも政治的には完全に安定しているとは言い切れません。

文化的な面では、イギリスの影響を強く受けたプロテスタント系住民と、アイルランドとの一体化を望むカトリック系住民が共に暮らしており、それぞれの宗教や文化的価値観が対立の根源となってきました。特に20世紀後半には、これらの対立が激化し、いわゆる「北アイルランド問題(The Troubles)」として知られる武力衝突やテロ事件が頻発しました。

また、同じ島にありながら通貨はポンドを使用し、法制度や警察組織もイギリスのものに準拠しているなど、アイルランド共和国とは明確な違いがあります。このような状況から、北アイルランドの人々が持つ国民意識も二分されがちであり、自身を「イギリス人」と考える人と「アイルランド人」と考える人が混在しています。

こうして北アイルランドは、単なる地理的な位置だけでなく、歴史、宗教、政治、文化の交差点に位置しているため、非常に繊細かつ複雑な立場にあると言えるのです。

アイルランドとイギリスの関係の歴史

アイルランドとイギリスの関係は、単なる隣国間のトラブルではなく、長い歴史の中で繰り返されてきた支配と抵抗の構図に根ざしています。1801年にイギリスがアイルランドを正式に併合したことにより、アイルランドはイギリスの一部とされ、政治的な主権を失うこととなりました。この併合は、アイルランド人にとって一方的であり、多くの反発を招きました。

その後、19世紀を通じてアイルランドでは独立を求める声が高まりました。農民の権利運動やカトリック解放運動など、社会的な不平等に対する反発が次第に政治的独立への願いと重なり合い、大規模な抗議活動や暴動に発展していきます。また、1845年からのジャガイモ飢饉も、イギリスの対応が不十分だったことから多くのアイルランド人の命が失われ、両国の関係悪化に拍車をかけました。

20世紀初頭には、1916年のイースター蜂起に代表されるように、独立を目指す武力闘争が本格化します。アイルランド独立戦争を経て、1921年にはアイルランドの南部が自由国(のちのアイルランド共和国)として分離され、1949年に正式に独立国家となりました。一方で、北アイルランドはイギリスに残ることを選択したため、島内に国境が生まれるという複雑な状況が続いています。

このように言うと、ただの仲違いというより、何世紀にもわたる支配と抵抗の積み重ねが、現在の両国の関係に深く影響していることが理解できるでしょう。

対立と戦争の背景とは

アイルランドとイギリスの対立は、宗教、政治、経済といった複数の要素が複雑に絡み合った深刻な問題です。なかでも宗教的対立は、長年にわたり社会の分断を生み出してきました。イギリスではプロテスタントが主流であるのに対し、アイルランドではカトリック信仰が根強く残っており、この宗教的相違が人々のアイデンティティや政治的立場に大きな影響を及ぼしてきました。

とくに19世紀中頃に起こったジャガイモ飢饉(1845年〜1849年)は、両国の関係を大きく悪化させる転機となりました。この飢饉では、アイルランドの主食であるジャガイモが疫病によって壊滅的な被害を受け、何百万人という人々が飢えに苦しむ事態となりました。しかし当時のイギリス政府はアイルランドからの食糧輸出を禁止せず、多くのアイルランド人は食糧不足で犠牲になっています。この冷淡とも取れる対応に対して、アイルランド人の怒りと不信感は一気に高まりました。

これにより、対立は単なる領土や国境の問題にとどまらず、人々の命や生活、そして尊厳に関わる深刻な問題として語り継がれることになっています。飢饉をきっかけにイギリスへの反発は広まり、これが後の独立運動や政治闘争の土台となっていきました。現在でもこの出来事は、アイルランドにおける歴史教育や文化意識の中で重要なテーマとされており、両国の関係を語るうえで避けて通れない出来事のひとつといえるでしょう。

アイルランド独立の経緯

アイルランドが独立を果たすまでの道のりは、幾度もの戦争や政治的闘争、社会的緊張を経た非常に長いものでした。最も象徴的な出来事の一つが、1916年に起こったイースター蜂起です。これは、アイルランドの民族主義者たちがダブリンで武装蜂起を行い、イギリスの支配に対して独立を求めた大規模な行動でした。蜂起自体は失敗に終わり、指導者たちは処刑されましたが、この事件は国民の意識を大きく変える転機となりました。

その後、1919年から1921年にかけて行われたアイルランド独立戦争では、ゲリラ戦術を駆使したアイルランド共和国軍(IRA)がイギリスの治安部隊と激しく衝突しました。この戦争の結果、1921年にはアイルランドの南部26州がイギリスとの間で協定を結び、自治領としての地位を獲得します。これにより、形式的にはイギリス王室の下にありながらも、実質的には独自の政府を持つことが可能となったのです。

しかし、これで全てが解決したわけではありません。アイルランド国内でも、この合意に対する意見は大きく分かれ、賛成派と反対派の間で内戦が勃発します。内戦は1923年に収束しましたが、国内に残る深い分断はその後の政治や社会にも影を落とし続けました。

最終的に、アイルランドは1949年に完全な独立国家、すなわちアイルランド共和国としてイギリス連邦を離脱し、国際的にも完全に主権を持つ国として認められるようになりました。これらの一連の出来事は、アイルランド人の強いアイデンティティ、そして自由を求める精神がいかに根強いものであったかを象徴しています。

アイルランドとイギリスの仲悪い文化的背景

- イギリスは4つの国で構成される

- スコットランドとイギリスの関係

- ウェールズの立ち位置とは

- アイルランドとイギリスの文化の違い

- 両国の言語とアクセントの違い

- 歴史から現代社会への和解の兆し

イギリスは4つの国で構成される

イギリスという国は一見すると単一の国家に見えますが、実際には「イングランド」「スコットランド」「ウェールズ」「北アイルランド」の4つの構成国から成る連合国家です。これらの地域は、それぞれ独自の文化、歴史、そして政治的背景を持っており、単なる地方行政区分とは異なります。

例えば、スコットランドには独自の議会と法律制度が存在し、イングランドとは異なる教育制度や医療政策が展開されています。また、ウェールズではケルト系のウェールズ語が公用語として認められており、独自の文化的アイデンティティを保ち続けています。北アイルランドにおいては、歴史的な背景から政治的・宗教的に非常にデリケートな問題を抱えており、その存在は連合王国内でも特別な位置づけとなっています。

このような背景から、イギリスという国を理解するには、単なる地理的な枠組みだけでなく、各地域が抱える独自の課題や特性を知ることが不可欠です。つまり、イギリスは一枚岩の国家ではなく、複数の国が政治的・文化的に連携しながらも、それぞれの自主性を保持している連合体なのです。

こうして見てみると、イギリス国内においても一体感と同時に微妙なバランスが求められていることが分かります。各国の関係は時に緊張し、時に協調するものであり、それがイギリスという国家の多様性と複雑さを象徴しています。

スコットランドとイギリスの関係

スコットランドは、1707年にイングランドと「合同法(Acts of Union)」を通じて統合され、グレートブリテン王国の一部となりました。しかし、この統合はスコットランド国民全体に歓迎されたわけではなく、長年にわたって独立への機運が根強く残ってきました。現在でも、多くのスコットランド人が文化的・政治的な独自性を大切にしており、それがイギリス中央政府との間に一定の距離を生んでいます。

特に21世紀に入ってからは、スコットランド自治政府(スコットランド議会)の権限拡大が進み、教育、保健、司法などの分野で独自の政策が実施されるようになりました。これにより、スコットランドは名実ともに「イギリスの一部でありながらも別の国」という立場を強めています。

そして、2014年にはスコットランド独立を問う住民投票が行われ、国際的にも大きな注目を集めました。投票結果としては独立反対が過半数を占めたものの、45%という高い割合が独立を支持したことで、スコットランドの人々の間に根強い独立志向が存在することが浮き彫りになりました。

この背景には、イングランド中心の政策運営に対する不満や、資源の配分に対する疑問、またEU離脱(ブレグジット)における意見の相違などが影響しています。実際、スコットランドではEU残留支持が多数を占めたにもかかわらず、イギリス全体としては離脱が決定されたため、これが再び独立の議論を活性化させる要因となりました。

こうした事情から、スコットランドとイングランドの関係は今もなお微妙なバランスの上に成り立っており、将来的には再び独立の是非を問う投票が行われる可能性も否定できません。スコットランドのアイデンティティと自己決定権への思いは、イギリスという連合国家の構造を考える上でも重要な視点となっています。

ウェールズの立ち位置とは

ウェールズは、かつてイングランドに併合された歴史を持ちながらも、今日では非常に強い地域的なアイデンティティを維持しています。その中でも、注目すべきはウェールズ語の存在です。ウェールズ語は単なる言語ではなく、民族の誇りを体現する重要な要素であり、公共機関や教育現場、交通標識など、あらゆる場面で英語と並んで使用されています。こうした多言語対応の姿勢は、言語による文化継承と住民のアイデンティティ維持の意識が根強く残っていることを示しています。

また、ウェールズには「セネッド(ウェールズ議会)」という独自の自治政府が設置されており、教育、医療、交通、農業などの多くの分野で独自政策が展開されています。この枠組みにより、ウェールズは単なるイングランドの一部ではなく、実質的にひとつの「国」としての存在感を持ち続けているといえるでしょう。特に、地元住民の間でも自治権に対する意識が高く、自分たちの未来は自分たちで決めるという自立心が保たれています。

さらに、文化的な発信力にも注目が集まっています。ラグビーはウェールズを代表する国民的スポーツであり、国際試合になると国中がひとつになるような一体感が生まれます。ウェールズ代表の活躍は多くの市民にとって誇りであり、同時に自らのルーツやアイデンティティを確認する機会にもなっているのです。また、音楽フェスティバルや伝統的な詩の朗読イベント、さらには映画や演劇といった表現分野においても、ウェールズ独自の文化は強く発信されています。

こうした姿を見ていると、ウェールズは歴史的にはイングランドに併合されたという背景がある一方で、現在では政治、文化、言語の面で確かな独自性を保ち、それを誇りに思う姿勢が広がっていることがわかります。単なる「地域」という枠を超えて、「国」としての誇りと自立心を着実に築き上げています。

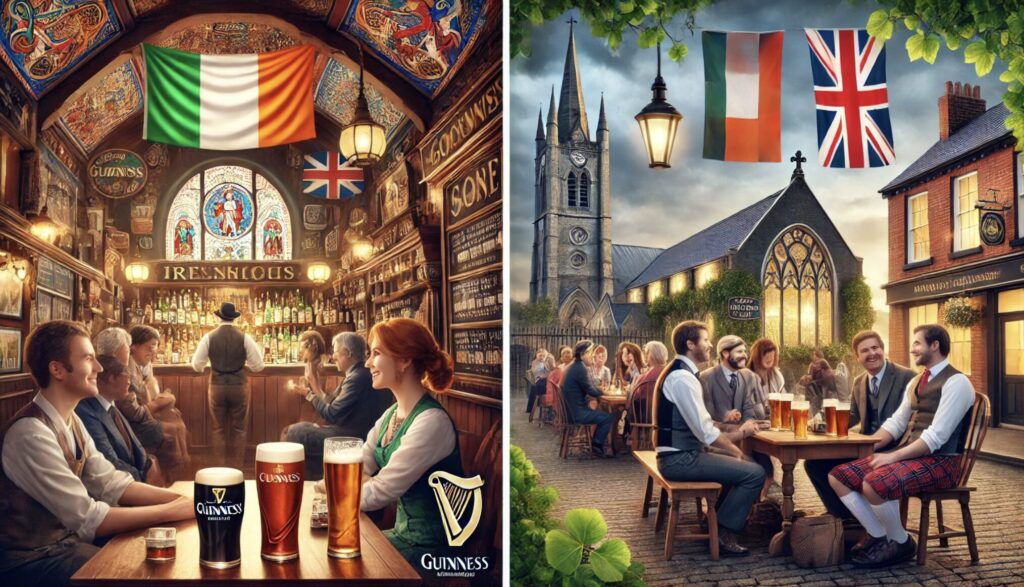

アイルランドとイギリスの文化の違い

アイルランドとイギリスは、外見や言語が似ている部分があるとはいえ、実際には多くの文化的な相違点を抱えています。たとえば、宗教的背景や歴史的経験、祝日の過ごし方、食文化や生活習慣に至るまで、それぞれが異なる価値観と伝統に基づいて形成されているのです。これらの違いは、単に文化的な差異というだけでなく、長い歴史の中で育まれてきた国民性や社会的な背景をも反映しています。

アイルランドではカトリックの影響が色濃く残っており、宗教行事や祝祭が生活の中で重要な役割を果たしています。教会の存在は地域社会の中心でもあり、家族や地域のつながりと密接に関わっています。一方、イギリスでは英国国教会を中心としたプロテスタント文化が主流であり、宗教に対する距離感や生活への関わり方にも違いが見られます。このような宗教観の差異は、儀式や行事の捉え方、社会の慣習にまで影響を及ぼしています。

また、伝統料理やお酒の嗜好にも両国の違いが表れています。アイルランドではギネスやアイリッシュウイスキーといった地元のお酒が文化の一部として人々の間に根付き、パブ文化の中核を成しています。一方、イギリスではエールやジンといった独自の飲文化が発展しており、地域ごとに異なる味や製法が楽しめる点が魅力とされています。こうした嗜好の違いは、食卓や社交の場における習慣にも反映され、互いの文化を理解する際のポイントとなります。

このような日常生活に根ざした文化的な違いは、時に相手を理解しにくくさせる原因にもなります。しかし、文化の違いを単なる「異質なもの」として捉えるのではなく、背後にある歴史や価値観を理解しようとする姿勢が互いに敬意を払うことに繋がるとも言えるでしょう。

両国の言語とアクセントの違い

アイルランドとイギリスでは、どちらも英語を使用しているものの、アクセントや発音、イントネーションには顕著な違いがあります。アイルランド英語は柔らかく穏やかな語調を持っており、特にリズムや抑揚に特徴があるため、ブリティッシュ英語に慣れている人にとっては最初は聞き取りが難しく感じられることもあります。逆に、アイルランド英語を聞き慣れることで、独特な言語感覚や地域文化の深さに触れる機会にもなります。

一方で、イギリス国内でも地方によってアクセントが多様で、ロンドンのコックニー訛りやスコットランド英語、ウェールズ英語など、地方色の強い発音が存在しています。そのため、「イギリス英語」とひと括りにすることは実際には非常にざっくりとした表現だとも言えます。

また、アイルランドではゲール語が公用語のひとつとして残されており、学校教育でも教えられています。道路標識や公共施設の表示などでも英語とゲール語の併記が一般的で、これは言語による文化継承を大切にしている姿勢の表れです。同様に、ウェールズではウェールズ語が日常的に使われ、地域住民のアイデンティティの形成に貢献しています。

このように、アイルランドとイギリスでは、英語を中心とした言語体系の中に、それぞれ独自の歴史的背景と地域文化が反映されており、言語の多様性がその土地ごとの魅力や特色を際立たせています。

歴史から現代社会への和解の兆し

これまでの長きにわたる緊張関係を経て、アイルランドとイギリスの間には、ようやく少しずつですが和解の兆しが見え始めています。政治的な課題が今なお多く残る一方で、民間レベルではかつてに比べて前向きな動きが確実に増えつつあります。とくにスポーツや芸術、音楽などの文化活動においては、両国のアーティストや団体が協力して企画や公演を行ったり、国際大会でフェアな精神を持って競い合う姿が数多く見られるようになりました。こうした取り組みは、社会全体の空気にも良い影響を与えています。

このような文化的交流を通じて、以前は根強く残っていた相手に対する固定観念や偏見が徐々に薄れ始めています。より現代的で実際的な視点から、お互いの立場や背景を理解し直そうとする動きが各地で見られるようになってきました。観光業や教育分野でもその傾向が見られ、両国間の学生交流や留学制度の整備が進んだことで、若い世代が互いの国をより深く知るきっかけが広がっています。多くの若者が相手国を訪れ、実際に現地の生活に触れることによって、より親しみと理解が生まれています。

このような前向きな変化は、過去の歴史的な対立や衝突の記憶を完全に消し去るものではありませんが、その歴史や背景を受け止めた上で新たな関係性を築こうとする努力の一環であるとも言えるでしょう。このような草の根レベルでの対話や協力の積み重ねが和解につながる鍵を握っているのかもしれません。

アイルランドとイギリスは仲悪い関係かを総括

記事のポイントをまとめます。

- アイルランドはアイルランド島南部に位置する独立国家である

- 公用語は英語とゲール語で、多言語文化が日常に根付いている

- 自然と歴史が調和した観光資源が豊富である

- ケルト文化の影響が強く、音楽や祭りなど伝統が色濃い

- アイルランドは1949年にイギリスから独立した別の国である

- 通貨やEU加盟状況など、イギリスとは制度的に異なる

- 北アイルランドはイギリス領で、文化と宗教の分断が存在する

- 北アイルランドではカトリックとプロテスタントの対立が続いてきた

- アイルランド併合以降、支配と抵抗の歴史が繰り返されてきた

- ジャガイモ飢饉がイギリスへの不信感を深めた歴史的契機となった

- 独立戦争と内戦を経てアイルランドは主権国家となった

- イギリスは4つの構成国で成り立つ連合国家である

- スコットランドでは独立志向が根強く存在している

- ウェールズは独自の言語と議会を持つ文化的独立性が高い

- 両国の文化や言語の違いを理解することが相互理解の鍵である