中東とはどこの国を言うのかと疑問に思われる方は多いはずです。中東は、アジア・ヨーロッパ・アフリカの3大陸の交差点に広がる地域で、特定の一国を指す言葉ではありません。この広大な地域には、サウジアラビアやイラン、アラブ首長国連邦(UAE)など、数多くの国名が含まれており、世界の政治・経済に深く関わる存在として注目されています。

また、中東にはドバイやイスタンブール、エルサレムなどの有名な大都市や名所が点在しており、それぞれが歴史的・宗教的に重要な背景を持っています。さらに、アラブ諸国を中心にイスラム文化が色濃く根付いている一方で、言語や人種も非常に多様で、トルコ語、ペルシャ語、英語などが使われる地域もあります。

中東の治安や中東情勢に関する情報も、国ごとに大きく異なります。経済的には石油や天然ガスなどの資源を背景に「お金持ち」とされる国も存在し、近年では観光やビジネスの面でも存在感を強めています。

この記事では、「中東とはどこの国か」という疑問に対し、地域ごとの国名、文化、宗教、言語、都市の特徴などを幅広く紹介していきます。アジアとヨーロッパ、さらにはアフリカともつながるこの地域の多様な側面や魅力を知るきっかけとなれば幸いです。

- 中東に含まれる主な国名や地域の範囲

- 中東における文化的・宗教的・歴史的背景

- 中東にある代表的な都市や名所の特徴

- 中東の言語事情や治安、経済的な実情

中東とはどこの国を言うのか

- 中東の地域と国名一覧

- 中東にある有名な大都市や名所

- アラブ諸国とはどんな国々か

- 中東の文化や人種の特徴とは

- 中東で使われる言語と英語事情

中東の地域と国名一覧

中東とは、アジアとアフリカ、そしてヨーロッパの接点に位置する広大な地域で、政治や経済、宗教などの面で国際的な注目を集めています。そのため、単なる地理的な意味合いだけでなく、文化的・歴史的背景からも理解することが重要です。

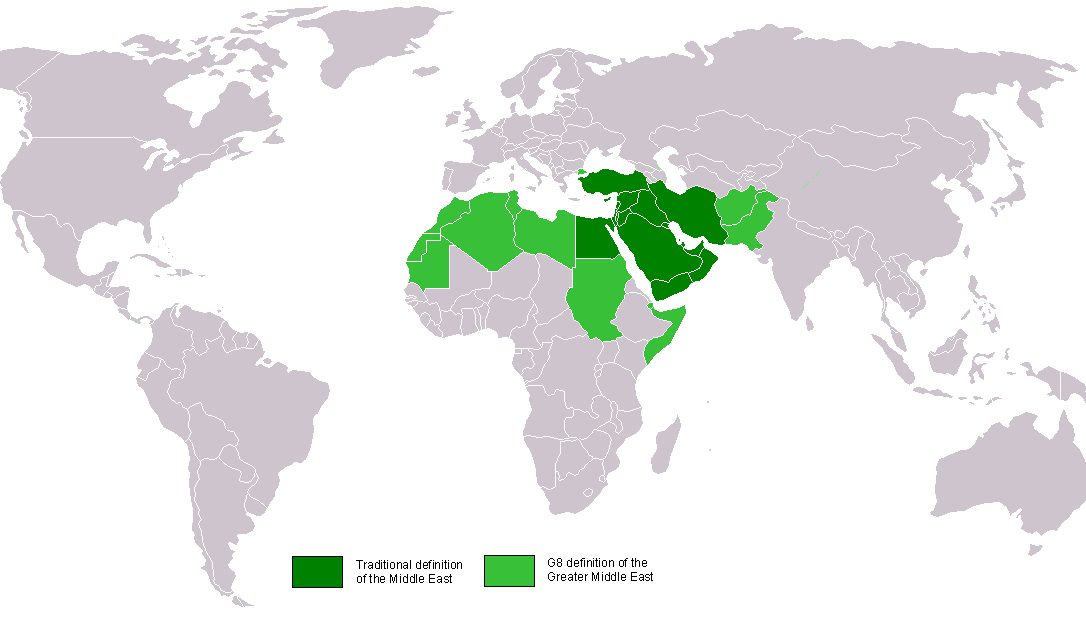

一般的に中東と呼ばれる地域には、以下の国々が含まれます。サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、イラン、イラク、シリア、ヨルダン、レバノン、イスラエル、パレスチナ、クウェート、バーレーン、カタール、オマーン、イエメン、トルコ、そしてエジプトです。ただし、国や機関によって中東の定義は異なり、アフガニスタンやパキスタンを含める場合や、北アフリカ諸国(モロッコ、アルジェリア、チュニジアなど)を中東に含める見方も存在します。

この地域は、アラビア半島を中心に、ペルシャ湾や紅海、地中海などに囲まれており、地政学的に非常に重要な位置にあります。石油や天然ガスなどの豊富な資源を有する国が多く、国際経済においても影響力を持つ地域です。また、イスラム教・キリスト教・ユダヤ教といった世界三大宗教の発祥地とも言われており、宗教的な価値も極めて高いとされています。

一方で、国家間の対立や内戦、政治的混乱が続いている国もあるため、「中東情勢」という言葉が報道で頻繁に使われる背景には、これらの複雑な事情が関係しています。

このように、中東という言葉の裏には多様な国々と文化、宗教、政治が混在しています。単なる「砂漠地帯」や「石油産出国」の集まりではなく、それぞれの国が独自のアイデンティティを持ち、国際社会において重要な役割を果たしています。以下は伝統的中東とG8に提案された拡大中東の国名と首都の一覧になります。

| 区分 | 国名 | 首都 |

|---|---|---|

| 伝統的中東 | アラブ首長国連邦 | アブダビ |

| イエメン | サナア | |

| イスラエル | エルサレム(主張)、テルアビブ(国連) | |

| イラク | バグダード | |

| イラン | テヘラン | |

| エジプト | カイロ | |

| オマーン | マスカット | |

| カタール | ドーハ | |

| クウェート | クウェート | |

| サウジアラビア | リヤド | |

| シリア | ダマスクス | |

| トルコ | アンカラ | |

| バーレーン | マナーマ | |

| パレスチナ | ラマッラー(事実上)、東エルサレムを希望 | |

| ヨルダン | アンマン | |

| レバノン | ベイルート | |

| 拡大中東 | アフガニスタン | カーブル |

| アルジェリア | アルジェ | |

| キプロス | ニコシア | |

| 北キプロス | レフコシャ | |

| スーダン | ハルツーム | |

| チュニジア | チュニス | |

| 西サハラ | アイウン(名目)、ティンドゥフ(実質) | |

| ジブチ | ジブチ | |

| ソマリア | モガディシュ | |

| パキスタン | イスラマバード | |

| モロッコ | ラバト | |

| モーリタニア | ヌアクショット | |

| リビア | トリポリ |

中東にある有名な大都市や名所

中東は古代文明の発祥地でありながら、現代では急速な経済成長と都市化も進んでいます。世界的に知られる大都市や歴史的な名所が数多く存在しており、観光やビジネス、宗教巡礼など、さまざまな目的で世界中の人々が訪れる地域でもあります。ここでは、特に注目される代表的な都市や名所をいくつかご紹介します。

経済と未来都市の象徴:ドバイ(アラブ首長国連邦)

ドバイは、ペルシャ湾沿岸に位置するアラブ首長国連邦(UAE)の一都市でありながら、国全体の経済を牽引する存在です。かつては真珠産業と小規模な貿易が中心でしたが、1970年代以降の石油開発を契機に急成長を遂げました。

近年では、石油依存からの脱却を目指し、金融・不動産・観光・IT分野への投資が活発です。中東で最もグローバル化が進んだ都市の一つであり、住民の多くは外国籍です。イスラム文化をベースにしながらも、多民族都市として独自の共存文化を形成しているのが特徴です。

三宗教の聖地:エルサレム(イスラエル)

エルサレムは、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3宗教にとって極めて重要な場所とされています。このため、宗教的な緊張が常に伴う一方で、何千年にもわたる信仰と文化が街全体に息づいています。

ユダヤ人にとっては「嘆きの壁」が、キリスト教徒にとっては「聖墳墓教会」が、イスラム教徒にとっては「岩のドーム」や「アル=アクサー・モスク」が聖地として扱われ、政治的対立の象徴にもなっています。都市そのものが宗教と政治の交差点であり、中東地域における最も複雑な歴史と文化を背負っていると言えます。

東西文明の交差点:イスタンブール(トルコ)

イスタンブールは、ユーラシアの接点に位置するトルコ最大の都市であり、歴史的には「ビザンティウム」「コンスタンティノープル」としても知られています。かつてはローマ帝国、東ローマ帝国、オスマン帝国の首都であり、西洋と東洋の文化が何世紀にもわたり融合してきました。

地理的にはボスポラス海峡を挟んでアジアとヨーロッパにまたがる形となっており、都市の性質自体が「橋渡し」の役割を担っています。宗教的にもイスラム教の影響が強いながらも、世俗主義が浸透しているため、ライフスタイルやファッションなどに多様性が見られます。

古代遺産が息づく都市:ギザ(エジプト)

エジプト・ギザは中東の中でも特に古代文明の象徴として知られており、ナイル川流域に広がるその歴史は数千年にわたります。カイロは政治・経済の中心であると同時に、イスラム文化の発信地としても機能しています。街中にはモスクや市場が立ち並び、生活と宗教が密接に結びついています。

また、ギザのピラミッドやスフィンクスなど、古代エジプトの遺産が今なお存在感を放っており、多くの人々がその神秘に惹かれます。このように、エジプトやギザは現代的な都市機能と歴史的な遺産が共存しており、中東における文化的・歴史的な重要性を象徴しています。

この他にも、サウジアラビアのリヤド(政治・経済の中心)、カタールのドーハ(国際メディアや外交の拠点)など、それぞれに独自の文化と歴史を持つ都市が中東には数多く存在します。

多くの都市がイスラム文化を基盤としつつも、経済発展や移民流入、グローバル化の影響によってその姿を変えつつあります。その中で、それぞれの国や都市が自らの伝統と向き合いながら、現代社会の一員としてどのような役割を果たしていくのかが、今後注目すべき点となるでしょう。

アラブ諸国とはどんな国々か

アラブ諸国とは、「アラビア語」を公用語または主要言語とする国々の総称であり、政治的・文化的にアラブ連盟(アラブ・リーグ)に加盟している国々を指すことが一般的です。これらの国々は中東地域に多く存在しますが、北アフリカにも広がっており、その数は20カ国以上にのぼります。

具体的には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、カタール、バーレーン、クウェート、オマーン、イエメン、イラク、シリア、ヨルダン、レバノン、パレスチナ、そして北アフリカのエジプト、リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコ、スーダン、モーリタニアなどが挙げられます。これらの国々は、イスラム文化を基盤としつつも、それぞれの歴史的背景や民族構成により個性が際立っています。

アラブ諸国に共通する要素として、アラビア語の使用、イスラム教の信仰、部族社会の名残などが挙げられます。一方で、経済や政治の仕組みは国によって大きく異なり、湾岸諸国のように石油資源によって経済が豊かな国もあれば、政治的不安定や紛争に悩む国も存在します。

ここで注意したいのは、「アラブ=イスラム教徒」という単純な捉え方は正確ではない点です。実際には、アラブ諸国の中にもキリスト教徒や他宗教の人々が生活しており、宗教の多様性も見逃せません。また、同じアラブでも、湾岸諸国と北アフリカでは文化や慣習、政治体制が大きく異なります。

このように、アラブ諸国とは一枚岩の存在ではなく、それぞれに独自の文化や歴史、社会構造を持つ複雑な地域の集合体であると理解することが大切です。

中東の文化や人種の特徴とは

中東地域は、長い歴史を通じて多くの文明が交差してきた場所であり、その文化や人種の特徴は非常に多様です。一見すると一つの宗教や民族が支配的な印象を持たれがちですが、実際は異なる背景を持つ人々が共存しています。

文化面では、イスラム教の教えが社会規範や日常生活に深く根付いています。例えば、ラマダン(月断食)や1日5回の礼拝、女性の服装に対する配慮などが挙げられます。とはいえ、国や地域によって厳格さには差があり、サウジアラビアのように宗教色の強い国もあれば、レバノンのように宗教的に多元的で比較的自由な風土を持つ国もあります。

一方で、芸術や建築、料理にもそれぞれの個性があります。アラビアン・ナイトのような物語文化、モスクの繊細な装飾、香辛料を豊富に使った料理など、中東ならではの魅力は世界中から評価されています。さらに、詩や音楽、ダンスといった芸術分野でも深い伝統があり、現代でも新しいスタイルが生まれ続けています。

人種的には、アラブ人が多数を占める国が多いですが、イランのペルシャ人、トルコのトルコ人、イスラエルのユダヤ人、さらにクルド人などの少数民族も存在します。同じ中東の中でも人々の言葉や外見、文化的背景は多岐にわたるため、単一のイメージにまとめることはできません。

つまり、中東の文化や人種は単なる「イスラム圏」という枠に収まらない広がりを持った複雑なものだと捉えられます。このような多様性も中東を理解するための重要な鍵となります。

中東で使われる言語と英語事情

中東で最も広く使われている言語は「アラビア語」です。これは多くの国で公用語とされ、アラブ諸国では日常会話から政治・教育に至るまで広く用いられています。ただし、アラビア語には方言が非常に多く、地域によって発音や単語が異なるため、ニュースや教育などでは「フスハー」と呼ばれる標準アラビア語が使われます。

その他にも、トルコではトルコ語、イランではペルシャ語(ファールシー)、イスラエルではヘブライ語が話されています。中東には多くの少数民族が存在しており、クルド語、アルメニア語なども地域によって使用されています。これにより、中東は多言語社会としての側面も持っています。

そしてもう一つは「英語」の普及状況です。多くの中東諸国では、英語が第二言語またはビジネス言語として重視されています。特にUAEやカタール、バーレーンといった湾岸諸国では、英語による看板や広告が街中でも見られ、ホテルや空港では英語だけで十分に対応可能な環境が整っています。ビジネスや観光業が盛んな国では、英語を話せる人が非常に多く、生活の場でも支障が少ないのが特徴です。

ただし、英語の普及度は国によってばらつきがあります。例えば、内戦や政情不安が続く国では英語教育の機会が限られており、通じにくいこともあるため、訪問時には注意が必要です。

このように中東では、アラビア語を中心としつつも、英語やその他の言語が並行して使われている多言語環境が広がっています。訪れる国によって言語事情は異なりますが、英語がある程度通じる場所も多く、初めての渡航者にとっては比較的安心できる要素の一つとなっています。

中東とはどこの国か知る際の基礎知識

- 中東の歴史と現在の立ち位置

- 治安や中東情勢の現状について

- 中東に多いお金持ちの背景とは

- アジアとヨーロッパとの関係性

- 日本と中東の交流やつながり

中東の歴史と現在の立ち位置

中東地域は、人類の文明が最も早く発展した場所のひとつとして知られています。古代メソポタミア文明、エジプト文明などがこの地域で栄え、農耕、都市、宗教、法律などの概念が形成されていきました。紀元前から多くの民族がこの地を巡って争い、また文化交流を重ねたことで、独自の多層的な歴史を築いてきたのです。

その後、7世紀にイスラム教が誕生すると、中東はイスラム文化の中心地となりました。カリフ制によるイスラム帝国の時代には、学問や建築、商業も大きく発展します。しかし、時代が進むとオスマン帝国の支配下に入り、19世紀から20世紀初頭にかけてはヨーロッパ列強の干渉を受け、複雑な政治状況が生まれました。

現代においても、中東は国際政治の焦点になっています。20世紀の二度の世界大戦後、いくつかの国は独立を果たしましたが、その過程で領土や宗教、民族をめぐる対立が激化しました。特にイスラエルとパレスチナの対立や、湾岸戦争、アラブの春などは世界中の注目を集めた出来事でしょう。

現在の中東は、エネルギー資源や地政学的な位置から、世界各国と深く関わりを持っています。日本との関係もその一つであり、石油を中心とした経済的なつながりが深まっています。また、人的交流や観光の分野でも中東への関心は高まっており、政治だけでなく文化や教育の面でも新たな関係が築かれつつあります。

治安や中東情勢の現状について

中東に対して「危険」というイメージを持つ人は少なくありません。確かに、内戦やテロ、政治的な緊張が続く国もあるため、訪問や滞在にあたっては最新の情報を確認することが大切です。ただし、中東全体が一様に危険であるというわけではありません。

例えば、シリアやイエメン、イラクなど一部の国では現在も武力衝突が続いており、外務省などの公的機関からも渡航自粛や退避勧告が出されています。このような地域では、旅行者にとって極めてリスクが高い状況です。

一方で、アラブ首長国連邦(UAE)やカタール、オマーン、バーレーンなどは、治安が比較的安定しており、多くの外国人がビジネスや観光で訪れています。特にドバイやアブダビは、国際都市として世界中から人が集まり、警備体制も整っているため、安心して滞在できる都市と評価されています。

また、治安とともに注目すべきなのが中東情勢の変化です。イランとサウジアラビアの関係改善の動きなど、一部の地域では新しい協力関係が築かれつつあります。もちろん、イスラエルとアラブ諸国との関係といった宗教や民族、政治体制の違いが複雑に絡むため、対立が完全に解消されたわけではありません。

こうして見ると、中東の治安と情勢は国によって大きく異なり、一概に語ることはできません。渡航を考えている場合は、行き先の最新情報を確認し、必要な対策を講じることが何よりも重要です。以下の外務省サイトでもリアルタイムの国・地域別情報を確認することができます。

中東に多いお金持ちの背景とは

中東と聞くと「お金持ちが多い」というイメージを持つ人もいるかもしれません。これは一部の湾岸諸国に限っていえば、当てはまると言えます。特にアラブ首長国連邦(UAE)、カタール、クウェート、サウジアラビアなどでは、富裕層の存在感が大きいでしょう。

その背景には「石油と天然ガス資源」の存在があります。これらの国々は世界有数のエネルギー資源を持ち、それを輸出することで莫大な国家収入を得てきました。政府はその収益を使って、インフラや教育、医療の整備を行い、国民に対する生活保障も充実させています。

さらに、近年では経済の多角化も進んでいます。石油依存から脱却しようと、観光や金融、航空産業、不動産開発などに力を入れている国が多く見られます。ドバイに代表されるような超高層ビル、人工島、高級ホテルは、まさに富の象徴と言えるでしょう。

一方で、これらの国に住むすべての人が裕福というわけではありません。労働力として多数の外国人労働者が流入しており、彼らは富裕層とは対照的な生活を送っているのも現実です。また、富裕層と一般層の間に格差が広がっていることも課題として挙げられるでしょう。

このように、中東に多いお金持ちの背景には、天然資源とその活用、そして経済の多角化という構造的な要素があり、それを支える仕組みが整えられていることが大きな要因です。富の象徴に目を奪われがちですが、背景には国家と現実的な格差が存在していることも理解することが必要でしょう。

アジアとヨーロッパとの関係性

中東は、アジアとヨーロッパ、さらにはアフリカを結ぶ交差点に位置しています。この地理的条件により、古くから両大陸の経済・文化・政治に大きな影響を与えてきました。特に、シルクロードやスエズ運河などの貿易ルートを通じて、物資や人、思想が行き交う重要な拠点となっていたのです。

ヨーロッパにとって中東は、エネルギー供給の要所でもあります。中東諸国は豊富な石油や天然ガス資源を持っており、それを輸入することで多くのヨーロッパ諸国は産業を支えてきました。また、歴史的に見ても十字軍やオスマン帝国との関係など、中東とヨーロッパは長い相互作用の歴史を築いています。

一方、アジアとの関係も無視できません。例えば、トルコやイランは地理的にアジアの一部とされることもあり、文化的にもアジア的要素が多く見られます。また、経済的なつながりも近年では深まっており、中国をはじめとするアジア諸国とのインフラ投資やエネルギー貿易が活発化しています。

このような背景から、中東はアジアとヨーロッパの橋渡しをする地域とも言えます。中東の安定は、両地域の安全保障や経済にも大きく影響を与えるため、国際社会は常にその動向に注目しています。つまり、中東は単なる“隣接地”ではなく、アジアとヨーロッパをつなぐ戦略的にも極めて重要な位置づけを持つ地域だと言えるでしょう。

日本と中東の交流やつながり

日本と中東の関係は、主にエネルギー分野を中心に発展してきました。特に石油の輸入において、中東諸国は日本にとって欠かせない存在です。現在でも日本が輸入する原油の約8割以上は中東地域からのものであり、サウジアラビアやUAEなどとの経済的な結びつきは非常に強いです。

また、経済だけではなく、文化や教育、観光といった分野でも交流が広がりつつあります。例えば、日本の大学では中東研究が進められており、アラビア語やイスラム文化を学ぶ学生も少なくありません。中東の大学と提携している日本の教育機関もあり、学生の相互派遣や学術交流が行われています。

観光の面でも中東を訪れる日本人旅行者は年々増加傾向にあります。特にドバイやカタールといった安全で近代的な都市は、ショッピングやリゾート体験を目的に人気を集めています。反対に、日本文化への関心が高い中東の若者も多く、日本製品やアニメ、ファッションなどがSNSを通じて広がっています。

さらに、外交面でも日本は中東に対して中立的かつ平和的なアプローチを取り続けています。武力介入を避け、経済支援や人道支援を通じた関係強化を図っており、こうした姿勢は中東諸国からも一定の信頼を得ていると言えます。

このように、日本と中東のつながりは、単なるエネルギー供給関係を超え、さまざまな分野での協力へと発展しています。今後の世界情勢を考える上でも、関係性はより一層重要なものになっていくはずです。

中東とはどこの国かについて総括

記事のポイントをまとめます。

- 中東はアジア・アフリカ・ヨーロッパの交差点に位置する

- 一般的に中東に含まれる国は15〜20カ国程度ある

- 中東には石油や天然ガスなど豊富な資源が集中している

- 中東はユダヤ教・キリスト教・イスラム教の発祥地である

- 中東には近代都市と歴史都市が共存している

- ドバイは経済と観光の中心として発展している

- エルサレムは三大宗教の聖地として特別な地位を持つ

- アラブ諸国はアラビア語とイスラム文化を共有する国家群である

- 中東の文化は宗教的伝統と多様な民族の影響を受けている

- アラビア語が最も広く使われており、英語も普及している

- 歴史的に中東は文明発祥の地として重要である

- 地域によっては内戦や対立により治安が不安定である

- 資源を活かした経済成長により富裕層が多い地域もある

- 中東はアジアとヨーロッパを結ぶ戦略的な要所にある

- 日本と中東はエネルギーや文化を軸に交流を深めている