「ポリネシアとはどこの国や地域?」—広大な太平洋に点在する楽園の島々と聞いて、そんな疑問を抱いた方もいるでしょう。

この記事では、ポリネシア諸島を構成する国や島の具体的な一覧をご紹介します。有名なフランス領ポリネシアをはじめ、地域の基本情報についても解説しています。

さらに、偉大な航海者であったポリネシア人の歴史やルーツを辿りながら、その独特なポリネシア文化の特徴に迫ります。人々の生活に根付く食べ物や料理、魂を刻む芸術ポリネシアンタトゥー、壮大なポリネシア神話の世界、そして私たち日本人やアジアとの意外な繋がりまで、あなたの知らないポリネシアの魅力をお届けします。

- ポリネシアの地理的な範囲と、それを構成する国や地域がわかる

- ポリネシア人の壮大な移住の歴史と、その文化的なルーツを学べる

- タトゥーや神話に代表される、奥深いポリネシア文化の魅力に触れられる

- ポリネシアの食文化や現代の姿について具体的なイメージが持てる

ポリネシアとはどこの国?地域の特徴

- 広大な海に浮かぶポリネシア諸島

- ポリネシアはどこ?国・島一覧

- タヒチを含むフランス領ポリネシア

- 海洋民族としてのポリネシア人

- ポリネシア人の歴史とルーツ

広大な海に浮かぶポリネシア諸島

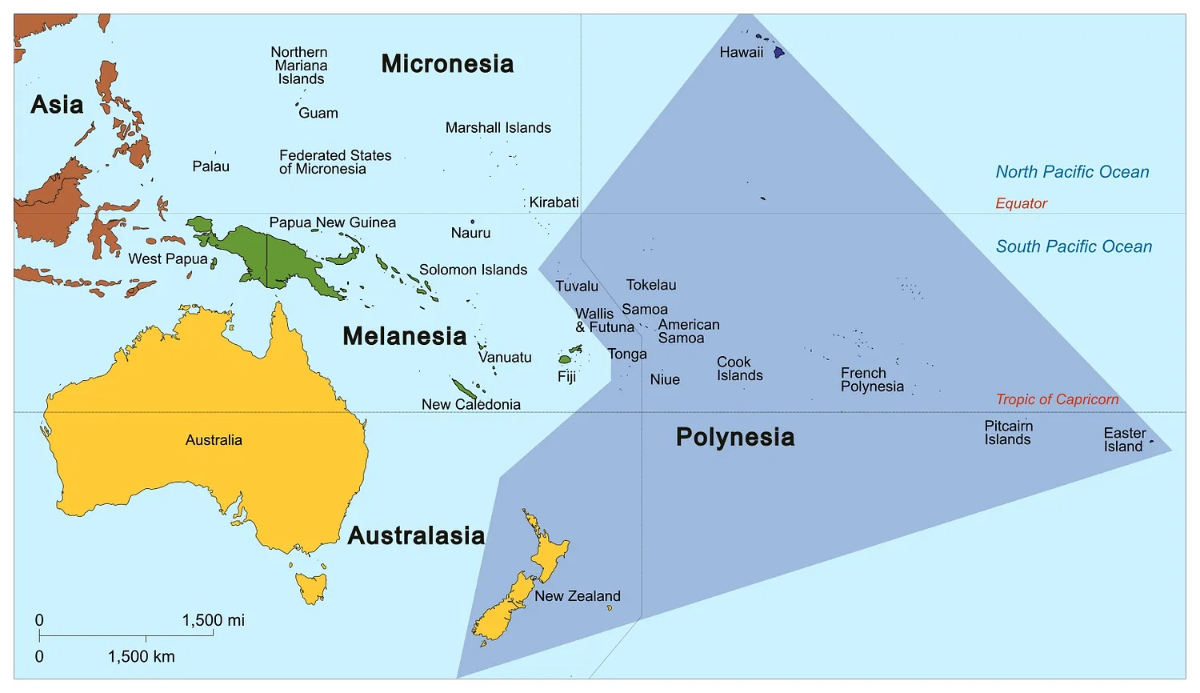

ポリネシアは、特定の単一国家を指す言葉ではなく、太平洋の広大な海域に広がる文化圏の総称です。その範囲は、北のハワイ諸島、南西のアオテアロア(ニュージーランド)、そして南東のラパ・ヌイ(イースター島)を頂点とする巨大な三角形で示され、これを「ポリネシアン・トライアングル」と呼びます。この概念は、1832年にフランスの探検家ジュール・デュモン・デュルヴィルが提唱したもので、地域の民族的・地理的な特徴を捉える枠組みとして広く用いられています。

ギリシャ語で「多くの島々」を意味する「ポリネシア」という名前が示す通り、この三角形の中には大小数千の島々が点在しています。その総面積は北米大陸と南米大陸を合わせたものに匹敵するほど広大で、人々の移動は陸路ではなく、カヌーによる航海でした。ポリネシアの人々にとって、この海洋地域は島々を結びつける「道」であり、「モアナヌイアケア(Moananuiākea)」と呼ばれる言葉は、文化や人々、神々が交流する領域を意味しています。

ポリネシアにある島の種類

ポリネシアの島々は、その成り立ちから大きく2種類に分けられます。ハワイ諸島のような火山活動で生まれた標高の高い「火山島」と、ツバルやトケラウに見られるサンゴ礁でできた標高の低い「環礁」です。火山島は肥沃な土壌と豊富な真水に恵まれ、多様な農耕文化を発展させました。一方、環礁は土壌が乏しく資源も限られるため、人々は漁労を中心に、ココヤシやパンダナスといった限られた植物を利用することで適応させてきました。この地理的な違いが、それぞれの島の生態系や文化にも大きな影響を与えています。

このため、「ポリネシアはどこの国?」という問いへの最も的確な答えは、「一つの国ではなく、ハワイやニュージーランド、サモアなど、多数の国と地域が集まって形成された文化圏」となります。言語や遺伝子、文化の根底に共通性を持ちながらも、それぞれの島が独自の歴史とアイデンティティを育んできた、多様性に満ちた地域だと言えます。

ポリネシアはどこ?国・島一覧

ポリネシアン・トライアングルの中には、独立国家、特定の国の領土、あるいは自由連合国といった、さまざまな政治的地位を持つ国と地域が存在します。この複雑な状況は、主に19世紀以降の欧米列強による統治の歴史を直接反映したものです。ここでは、ポリネシアを構成する主要な国と地域を一覧表でご紹介します。

各地域の人口は常に変動しており、あくまで目安としてご覧ください。多様な統治形態がある点が、ポリネシアの複雑さと面白さを物語っています。例えばクック諸島やニウエは、ニュージーランドとの自由連合という独特の地位にあり、外交や国防をニュージーランドに委ねつつ、主権国家として国際社会に参加しています。

| 名称 | 政治的地位 | 首都/行政中心地 | 公用語/共通語 |

|---|---|---|---|

| ニュージーランド / Aotearoa | 独立国家 | ウェリントン | 英語、マオリ語、NZ手話 |

| サモア / Sāmoa | 独立国家 | アピア | サモア語、英語 |

| トンガ / Tonga | 独立国家 | ヌクアロファ | トンガ語、英語 |

| ツバル / Tuvalu | 独立国家 | フナフティ | ツバル語、英語 |

| ハワイ / Hawaiʻi | アメリカ合衆国 州 | ホノルル | 英語、ハワイ語 |

| フランス領ポリネシア | フランス海外共同体 | パペーテ | フランス語、タヒチ語 |

| クック諸島 / Kūki ‘Āirani | ニュージーランドとの自由連合国 | アバルア | 英語、クック諸島マオリ語 |

| ニウエ / Niue | ニュージーランドとの自由連合国 | アロフィ | ニウエ語、英語 |

| アメリカ領サモア | アメリカ合衆国 非編入領域 | パゴパゴ | サモア語、英語 |

| イースター島 / Rapa Nui | チリ領 | ハンガ・ロア | スペイン語、ラパ・ヌイ語 |

域外ポリネシア(ポリネシアン・アウトライアー)の存在

ポリネシア文化を持つ人々は、地理的な三角形(トライアングル)の外側にも存在します。メラネシアやミクロネシアに位置しながらポリネシア系の言語や文化を持つこれらのコミュニティは「域外ポリネシア」と呼ばれます。

これらは、かつてポリネシア・トライアングル内から西へ向かう「逆方向の移住」によって形成されたと考えられています。ソロモン諸島のティコピア島などが代表的で、トライアングル内では失われてしまった古代の航海術や文化的慣習を保持している場合があり、文化人類学的にも重要とされています。

タヒチを含むフランス領ポリネシア

ポリネシアの中でも特に「楽園」のイメージで知られているのが、タヒチ島やボラボラ島を含むフランス領ポリネシアです。これはフランスの海外共同体(Collectivité d’Outre-mer)という特別な地位を持つ地域で、広大な海域に5つの諸島群が点在しています。総面積は4,167平方キロメートルですが、排他的経済水域(EEZ)はヨーロッパ全土に匹敵する約500万平方キロメートルにも及びます。

主な諸島群は以下の通りです。

- ソシエテ諸島:首都パペーテがあるタヒチ島や、ボラボラ島、モーレア島など、観光地として最も有名な島々が含まれます。経済と人口の中心地です。

- ツアモツ諸島:77の環礁からなる世界最大の環礁群です。ランギロア環礁など、美しいラグーンはダイビングの聖地として世界的に知られています。

- マルキーズ諸島:険しい山々と深い谷が織りなすダイナミックな景観が特徴。力強いタトゥー文化や木彫り芸術で知られ、画家のポール・ゴーギャンが晩年を過ごした地でもあります。

- オーストラル諸島:ポリネシアの中でも特に伝統的な文化が色濃く残る地域です。温暖な気候で、かつては捕鯨の拠点でした。

- ガンビエ諸島:良質な黒蝶真珠の養殖が盛んな地域として有名です。

1842年にフランスの保護領となり、1880年に植民地化された歴史を持ちます。第二次世界大戦後はフランスの海外領土となり、1966年から1996年にかけてムルロア環礁とファンガタウファ環礁で193回もの核実験が行われたという負の歴史も抱えています。

現在は「海外国(Pays d’Outre-mer)」という通称が示す通り、内政に関して大きな自治権が認められています。公用語はフランス語ですが、タヒチ語なども広く話され、ポリネシアの伝統とフランス文化が融合した独自の文化を育んでいます。

海洋民族としてのポリネシア人

ポリネシアの島々に住むポリネシア人は、人類史上最も偉大な海洋民族の一つです。彼らは、羅針盤や六分儀といった計器を一切使わず、星々や太陽の動き、波のうねり、風、鳥の生態といった自然の情報だけを頼りに、何千キロもの外洋を航海する驚異的な技術を持っていました。

この伝統的航海術は「ウェイファインディング」として知られています。航海者たちは、天体が昇り沈む位置を32の方位に細かく分けた「スター・コンパス」と呼ばれる地図を頭の中に描き、2つの船体を連結させた安定性の高いカヌー(ダブル・カヌー)を操って広大な海を旅しました。彼らは、遠くの島に反射して戻ってくるうねりの変化を読み取り、肉眼では見えない島の存在を感知することさえできたと言われています。

この卓越した技術があったからこそ、彼らはアジア大陸の縁から出発し、太平洋の隅々にまで人類の居住域を広げることができたのです。1970年代には、ハワイで復元された航海カヌー「ホクレア号」が、ミクロネシアの伝統航海士マウ・ピアイルグの指導のもと、計器なしでハワイ・タヒチ間の往復航海を成功させ、この古代の技術の科学的な正しさを証明しました。この航海は、一度は失われかけたポリネシアの誇りと文化を取り戻す「ポリネシア文化の復興運動(ハワイアン・ルネッサンス)」の象徴的な出来事となりました。

ポリネシア人の歴史とルーツ

ポリネシア人の壮大な旅のルーツは、約5,000年以上前に現在の台湾周辺で始まったオーストロネシア語族の大規模な海洋移住にまで遡ります。彼らは高度な航海技術と、タロイモやブタといった農耕・畜産文化を携え、フィリピンやインドネシアの島々を経て東へと拡散していきました。この移住の波は、人類が地球上で行った最も広範囲な移動の一つとされています。

ラピタ文化とポリネシア文化の誕生

紀元前1500年頃、ビスマーク諸島(現在のパプアニューギニア周辺)に、歯状の道具で幾何学文様を刻んだ特徴的な土器を持つ「ラピタ文化」が出現します。この文化の担い手が、ポリネシア人の直接的な祖先とされています。ラピタ人は卓越した航海者で、驚異的なスピードで東進を続け、紀元前950年頃には無人であったフィジー、トンガ、サモアに到達しました。彼らの土器は、その移住ルートを示す考古学的な「道しるべ」となっています。

トンガとサモアに到達した後、約1000年間、東への大規模な移住は停滞します。この期間は、ラピタ文化から独自の「ポリネシア文化」が醸成された重要な時代でした。ラピタ文化の特徴であった土器作りが廃れる一方、独自の言語、社会構造、世界観が育まれ、この地は後の基盤となりました。

そして紀元後300年頃から再び大航海時代が始まり、東方のマルキーズ諸島やソシエテ諸島へ、さらにそこを拠点として北のハワイ、南東のラパ・ヌイ(イースター島)、そして最後に南西のアオテアロア(ニュージーランド)へと植民が進み、1300年頃までに広大なポリネシアン・トライアングルが完成したと言われています。

移住に関する学術的な論争

移住の過程については、「アジアから出発した祖先が、メラネシア人との混血をほとんど経ずに太平洋を移動した」とする説と、「メラネシア地域で長期間滞在し、先住民と広範な遺伝的・文化的交流を経て東へ進出した」とする説が提唱されてきました。近年の遺伝子研究では、ポリネシア人の母系系統(mtDNA)はアジア起源であるのに対し、父系系統(Y染色体)がメラネシア起源であることが示されており、両方を含めた複雑なプロセスであったと考えられています。これは、移住の過程でメラネシアの地域社会とも交流があったことを物語っています。

ポリネシアがどこの国かを文化の特徴から考察

- 多様なポリネシア文化の特徴

- ポリネシアの食べ物や料理の特徴

- 魂を刻むポリネシアンタトゥー

- 代々と語り継がれるポリネシア神話

- 日本人やアジアとの繋がりとは

多様なポリネシア文化の特徴

ポリネシア文化の根底には、地域全体で共有されるいくつかの中心的な概念が存在します。これらは彼らの社会、宗教、そして日常生活のあらゆる側面に深く浸透しており、ポリネシアの世界観を理解するための鍵となります。特に重要なのが、「マナ」と「タブー」という二つの概念です。

マナ(Mana)

人や場所、物、さらには言葉に宿ると信じられている、目に見えない超自然的な力や神聖な存在を指します。これは単なる「パワー」ではなく、有効性や霊的なエネルギーの源泉です。例えば、ある首長が戦いに勝ち、作物を豊かに実らせることができたなら、それは彼が強力なマナを持つ証拠とされました。逆に失敗が続けば、マナが失われたと見なされることもありました。

タブー(Tapu)

英語の「taboo」の語源となった言葉で、マナを持つ神聖なものを保護するために設けられた、厳格な制約やルールを意味します。これは宗教、政治、法、そして資源管理を統合した、社会全体を機能させるための包括的な仕組みだったと言えます。例えば、首長の体に触れることはタブーであり、漁場を一時的に禁漁区とする「ラフイ」も、資源の乱獲を防ぐための生態系管理の役割を果たしたタブーの一種です。

また、ポリネシア社会は、世襲的な地位が重視される「首長制社会」が基本です。共通の祖先から続く系譜(マオリ語でwhakapapa)が社会の基盤となり、個人の利益よりも拡大家族(ハワイ語でʻohana)や共同体全体の幸福が優先される文化が根付いています。首長は神々と人々を繋ぐ存在として、社会の安定と繁栄に責任を負っていました。

ポリネシアの食べ物や料理の特徴

ポリネシアの食文化は、彼らが大航海の際にカヌーで意図的に運んだ「カヌープランツ」と呼ばれる植物と、その土地の豊かな海の幸によって支えられています。主食はタロイモやパンノキ、サツマイモといった根菜類で、特にタロイモはハワイの創世神話にも登場するほど文化的に最も重要な作物です。

そして、「生命の木」とも呼ばれるココヤシは、その万能性からポリネシアの生活に欠かせない存在です。水分補給のための飲料水、食用となる果肉(ココナッツミルクの原料)、貴重な油、そして建材や工芸品の材料として、あらゆる部位が無駄なく利用されます。海産物ではマグロやマヒマヒといった外洋魚が豊富で、人々の貴重なタンパク源となってきました。

共同体の象徴「アースオーブン」

ポリネシアの伝統的な調理法で最も象徴的なのが、地面に掘った穴で食材を蒸し焼きにする「アースオーブン」です。これはハワイでは「イム(imu)」、サモアでは「ウム(umu)」、ニュージーランドでは「ハンギ(hāngī)」として知られています。

まず地面に穴を掘り、その中で火を熾して石を高温に熱します。熱した石の上に、バナナなどの大きな葉で包んだ食材(豚肉、魚、根菜など)を置き、さらに熱い石と葉、そして土を被せて数時間かけてじっくりと蒸し焼きにします。この調理法は、一度に大量の食事を効率的に作れるため、祝祭や儀式など、人々が集まる場で中心的な役割を果たしてきました。

準備から調理、そして食事の分かち合いに至るまで、全ての工程が共同作業であり、ポリネシアの共同体を大切にする価値観を象徴していると言えるでしょう。

現代では、フランス領ポリネシアの「ポワソン・クリュ」(ココナッツミルクとライムで和えた生の魚介のマリネ)のように、伝統的な食材にヨーロッパやアジアの食文化の影響が加わった、新しいポリネシア料理も生まれています。これらの根底には今もなお、大地と海への深い敬意が息づいています。

魂を刻むポリネシアンタトゥー

ポリネシア文化を語る上で欠かせないのが、身体に刻まれた物語ともいえるポリネシアンタトゥーです。英語の「tattoo」という言葉は、タヒチ語で「叩く」を意味する「タタウ(tatau)」が語源であり、18世紀後半にジェームズ・クックの航海によってヨーロッパに伝えられました。その歴史は2000年以上前に遡り、神話では神々自身が最初に施した神聖な行為とされています。

ポリネシア社会において、タトゥーは単なる装飾ではありませんでした。それは、着用者の系譜(家系)、社会的地位、部族への所属、そして人生における重要な功績や通過儀礼を伝える役割がありました。さらに、タトゥーは精神的な力(マナ)と保護をもたらす神聖な儀式でもあったのです。骨や亀の甲羅で作られた伝統的な道具(ノミ)を木槌で叩き込む施術は激しい痛みを伴い、それに耐え抜くことは勇気と忍耐力の証とされました。

地域ごとの多様なスタイル

タトゥーのデザインや技法は、広大なポリネシアの海域で、地域ごとに独自の発展を遂げました。

サモア

男性に施される「ペア(Peʻa)」は、腰から膝までを幾何学模様で緻密に覆うデザインが特徴です。これは成人への通過儀礼として不可欠であり、その伝統は途切れることなく現代まで受け継がれています。

アオテアロア(ニュージーランド)

マオリの「タ・モコ(Tā Moko)」は、ノミ(uhi)を用いて皮膚に文字通り「溝」を彫り込む独特の技法で知られ、タトゥーに立体的な質感を与えます。特に顔に施されるモコは個人の詳細な系譜を示し、その人のアイデンティティそのものと見なされました。

マルキーズ諸島

ポリネシア・タトゥーの中でも最も精巧で、全身を覆うスタイルとして知られています。デザインは非常に複雑で、個人を宇宙や祖先と結びつける役割を果たしました。

文化の盗用(Cultural Appropriation)への配慮

19世紀にキリスト教宣教師の影響で多くの地域で禁止され、一度衰退したタトゥー文化は、1980年代以降の文化復興運動の中で力強く復活しました。その芸術性の高さから世界中で人気を博していますが、本来のデザインが持つ神聖な意味や文化的背景を理解せずに安易に模倣することは「文化の盗用」と見なされることがあります。ポリネシアンタトゥーのデザインを取り入れる際は、その文化と歴史への敬意が不可欠だと言えます。

代々と語り継がれるポリネシア神話

ポリネシアの人々の世界観、価値観、そして自然との関係は、代々と語り継がれてきた壮大で魅力的なポリネシア神話によって形作られています。文字を持たなかった彼らにとって、神話は単なる物語ではなく、歴史であり、法であり、そして人々のアイデンティティそのものを定義する重要な存在でした。そのため、これらの物語を知ることは、彼らの文化の根幹を理解することに繋がります。

ポリネシアの広大な海域では、島ごとに独自の物語が発展しましたが、多くの神話には共通したテーマや登場人物が見られます。これは、彼らの祖先が同じ起源を持ち、壮大な航海の旅路でこれらの物語を携えてきたことの証とも言えるでしょう。

世界の始まりを告げる創世神話

ポリネシア全域で広く共有されているのが、原初の父母であるランギヌイ(天空の父)とパパトゥアヌク(大地の母)の創世神話です。初め、二人は固く抱き合っており、その間に生まれた子どもである神々は、光のない暗闇の中で窮屈に暮らしていました。光と空間を求めた子どもたちは、ついに両親を引き離すことを決意します。

マオリの伝承によれば、森の神であるタネ・マフタが力強く天を押し上げ、世界に光をもたらしたとされています。これは、世界の創造という恩恵だけでなく、両親との永遠の別離という悲しみも生み出しました。ランギの涙は雨となり、パパのため息は霧となったと伝えられ、自然現象を詩的に説明すると同時に、世界の成り立ちには喜びと痛みが結びついているという世界観を示しています。

主要な神々(アトゥア)と領域

両親の分離後、子どもである神々はそれぞれが特定の領域を司る「アトゥア」となりました。彼らの関係性や対立は、自然界の秩序や人間社会の営みを象徴する根源的な存在とされています。

- タンガロア(Tangaroa):海とその全ての生き物を司る偉大な神。漁の成功や航海の安全は彼への祈りにかかっていました。

- タネ・マフタ(Tāne-mahuta):森、鳥、昆虫の神であり、両親を引き離して光をもたらし、人間を創造した重要な神です。

- トゥマタウエンガ(Tūmatauenga):戦争と人間の活動の神。神々の間で対立が起きた際に唯一立ち向かったことから、人間の祖とされます。

- ロンゴ・マ・タネ(Rongo-mā-tāne):サツマイモなどの栽培植物と平和を司る神です。

文化英雄「マウイ」

そして、神々の中でも特にポリネシア全域で絶大な人気を誇るのが、半神半人のトリックスター的な英雄「マウイ」です。彼は神聖な存在でありながら、いたずら好きで人間味にあふれ、その型破りな知恵と力で人類に多大な恩恵をもたらす「文化英雄」として、多くの物語に登場します。

マウイの偉業は、一つ一つの物語が人類が自然を克服し、文明を築き上げていく過程を象徴しています。

島釣り

祖先の顎の骨から作られた魔法の釣り針で、海底から次々と島々を釣り上げたという伝説です。これは、ポリネシアの人々にとって最も重要な生活基盤である「土地」そのものを創造した偉業を物語っています。ニュージーランドの北島が「テ・イカ・ア・マウイ(マウイの魚)」と呼ばれるのは、この神話に由来します。

太陽を捕獲

かつて太陽は空を駆け抜けるのが速すぎたため、一日が非常に短く、人々は働き、食事をする時間も十分にありませんでした。マウイは罠をかけて太陽を捕らえ、ゆっくり進むようにさせたことで、一日が長くなったとされています。これは、人間が自然のリズムを制御し、生活を安定させたことを象徴する物語です。

火の発見

人類のために冥界に赴き、祖先から火の秘密を盗み出したという物語も有名です。火の獲得は、調理による食生活の向上、暖房、そして暗闇を照らす光をもたらした、文明における決定的な一歩でした。

このように、マウイの物語は、ポリネシアの人々が厳しい自然環境の中で生き抜くために必要な知恵と勇気の源泉となり、彼らのアイデンティティの重要な一部を形成しています。

日本人やアジアとの繋がりとは

「ポリネシア人はどこから来たのか」という問いに関連して、日本人やアジアとの繋がりに関心を持つ方も多いかもしれません。太平洋を囲む一員として、古代に何らかの交流があったのではないかと考えるのは自然なことです。現在主流の見解では、日本列島からポリネシアへ直接移住したという強固な証拠は見つかっていません。

しかし、より大きな視点で見ると、非常に深いつながりが存在します。前述の通り、ポリネシア人の祖先は、約5,000年前に台湾周辺から南下を開始したオーストロネシア語族に属する人々と言われています。これらは、言語学的な比較(ポリネシア諸語と台湾先住民の言語の類似性)や、近年のDNA解析によって研究されています。ポリネシアへの移住は、数千年前にアジア大陸で始まった壮大な旅だったという意味で、ポリネシア人とアジアの人々は、遠い昔に共通のルーツを共有しているとも捉えられるでしょう。

現代における日本人との直接的な繋がりは、主に観光や文化交流が中心です。特にハワイやタヒチは人気の観光地であり、毎年多くの日本人が訪れています。また、日本は太平洋島嶼国との協力関係を深めるため、「太平洋・島サミット(PALM)」を定期的に開催しており、環太平洋地域の一員として、経済的・文化的な交流が活発に行われています。

ポリネシアはどこの国かについて総括

この記事では、「ポリネシアはどこの国?」という疑問を入り口に、その地理、歴史、そして文化の奥深い魅力について解説してきました。最後に、記事の要点をリスト形式で振り返ります。

- ポリネシアは単一の国ではなく太平洋に広がる文化圏の総称

- ハワイ、ニュージーランド、イースター島を結ぶ三角形で示される

- ポリネシアには独立国、米仏などの領土、自由連合国が混在する

- タヒチやボラボラ島はフランス領ポリネシアに属する

- ポリネシア人のルーツは台湾から移住したオーストロネシア語族

- 祖先はラピタ文化を持ち、偉大な航海術「ウェイファインディング」を駆使した

- 「マナ」と「タブー」が文化の中心的な概念

- 社会は世襲的な首長制が基本で共同体の繋がりを重視する

- 食文化はタロイモやパンノキ、ココナッツなどが中心

- アースオーブンは共同体を象徴する伝統的な調理法

- タトゥーは「タタウ」が語源で系譜や地位を示す神聖なもの

- 創世神話には天空の父ランギヌイと大地の母パパトゥアヌクが登場する

- 英雄マウイは島を釣り上げるなど数々の伝説で知られる

- ポリネシアは海で結ばれた一つの壮大な世界であり、今もその文化は生き続けている