「西アジア」と「中東」という言葉は、ニュースや地理の授業、国際関係の話題などで耳にすることが多いものの、両者の違いを明確に理解している人は少なくありません。この記事では、両者の定義や歴史的背景、地理的な位置、含まれる国の違いなどを詳しく解説します。また、「中東はアジアかヨーロッパか」といった素朴な疑問や、「中近東と中東の違い」など言葉の使い分けについても取り上げ、混乱しやすい点を整理します。さらに、地域ごとの文化や言語、政治や経済の特徴、アラブ諸国との関係性など、複雑に絡み合った背景にも触れながら多面的に理解を深めていきます。西アジアと中東における違いを正しく知ることで、国際的な視野や地理・歴史の理解がより深まるはずです。

- 西アジアと中東が指す地域の地理的な違いや範囲

- 中東という言葉の由来や歴史的背景、定義の変遷

- 中東と西アジアに含まれる代表的な国々と違い

- アラブ、中近東など関連する言葉の意味と使い分け

西アジアと中東の違いとは

- 中東とはどのような地域か

- 西アジアとは何を指すのか

- 地理的範囲の違いから比較

- 中東と西アジアの国一覧表

- 中東はアジアかヨーロッパか

- 中近東と中東の違いとは

中東とはどのような地域か

中東とは、地理的・歴史的・文化的に多様な背景を持つ地域を指す言葉です。一般的には、アジア西部から北アフリカにかけて広がる地域で、アラビア半島を中心にイラン、イラク、イスラエル、トルコ、エジプトなどが含まれます。ただし、「中東」という言葉自体には明確な国際的定義があるわけではなく、その範囲は文脈によって異なるのが実情です。

この名称が広まった背景には、19世紀末から20世紀初頭にかけての欧米列強の外交戦略があります。当時、ヨーロッパ諸国がアジアを東西に分けて呼ぶ必要があり、「極東(ファー・イースト)」「近東(ニア・イースト)」という分類と合わせて、「中東(ミドル・イースト)」という呼称が登場しました。やがて中東という言葉は、石油資源や地政学的重要性の高さから世界中で広く使われるようになります。

このように、中東は単なる地理的な区分だけでなく、宗教・民族・言語・政治といった多くの要素が複雑に絡み合った地域です。イスラム教の発祥地であるサウジアラビアを含み、アラブ人が多くを占める一方、トルコ人、ペルシャ人、クルド人、ユダヤ人など、多民族・多宗教の共存する地域でもあります。

ただし、注意が必要なのは「中東=アラブ世界」ではないという点です。中東にはアラブ諸国も多く含まれますが、トルコやイラン、イスラエルなどアラブではない国も含まれています。つまり、「中東」という用語は文化や民族を指す言葉ではなく、あくまで歴史的に便宜的に用いられてきた地理的・政治的概念だという理解が重要です。

西アジアとは何を指すのか

西アジアとは、アジア大陸の最も西側に位置する地域を指す地理的な分類であり、主に国際的な地図帳や国連の地域区分などで用いられる表現です。対象となる国には、トルコ、イラン、イラク、シリア、レバノン、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦(UAE)、オマーン、イエメンなどがあります。

この地域は「中東」と重なる部分も多いため、混同されがちですが、あくまで「西アジア」は純粋にアジア内の位置関係を基準にして用いられる名称です。つまり、ヨーロッパやアフリカなどの他地域と相対的に比べたときに、アジアの西端に位置するため「西アジア」と呼ばれるのです。

このような用語の違いは、学術的・教育的な場面で特に重要になります。たとえば国際連合(UN)や国際オリンピック委員会(IOC)では、地域区分に「西アジア」という表現を用いることが多くあります。一方で、報道や国際政治の場では「中東」という表現が頻繁に使われています。

また、西アジアという言葉を使うことで、中東という歴史的に欧米視点で作られた用語から距離を置き、より中立的・地理的な視点で地域を捉え直すことが可能になります。特に現代では、地政学リスクや民族・宗教問題が複雑に絡むこの地域において、用語選びは単なる表現以上の意味を持つこともあります。

一方で、西アジアという言葉は一般的に認知度が低く、日常会話やニュースなどではあまり使われない傾向にあるため、専門的な文脈で使用する際は理解を補う説明が必要となる場合があります。

地理的範囲の違いから比較

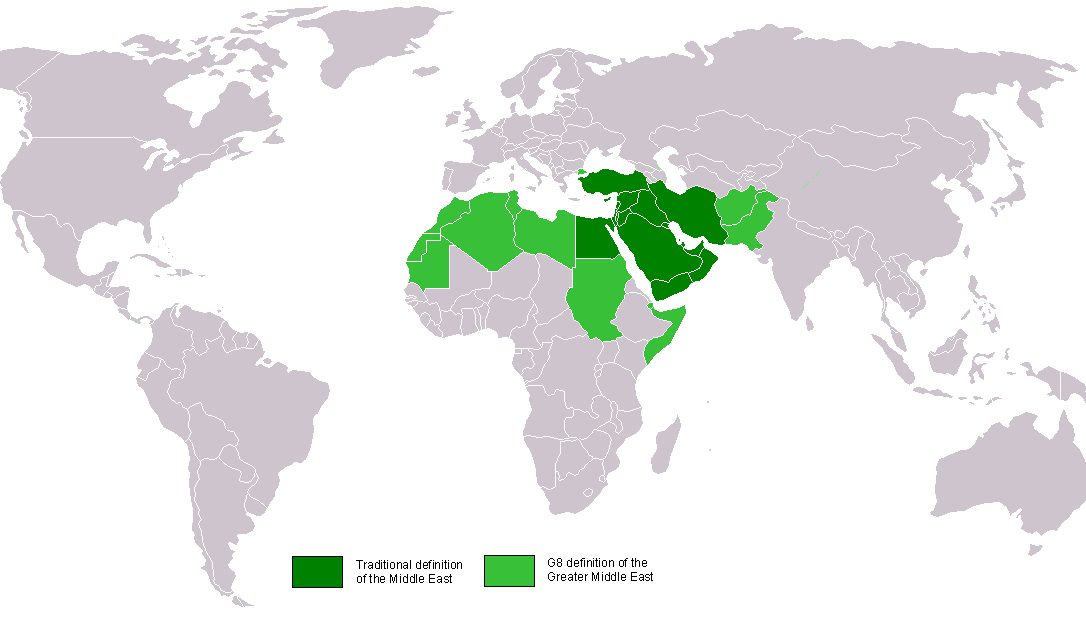

中東と西アジアの地理的範囲は重なり合っていますが、定義の出発点が異なるために細かい違いが生じます。ここでは両者の地理的な境界の違いを比較してみましょう。

中東の地理的範囲は広大で、一般的には東はイラン、西はエジプトまでの地域を含むとされています。この範囲にはアラビア半島を中心に、ペルシャ湾岸諸国やレバント地域、さらに北アフリカの一部地域など、多様な地理的エリアが含まれているのが特徴です。これらの地域には砂漠地帯から山岳地帯、沿岸部に至るまで、地形的にも気候的にも大きな違いが存在します。また、政治的な枠組みによって中東と分類される国の範囲が異なる場合もあり、特定の目的に応じてその範囲が柔軟に変化するのが現実です。

これに対して「西アジア」は、地図上のアジアの西端を指す純粋な地理的表現で、国際連合や学術界でも使われる比較的中立的な用語です。西アジアには中東と重なる国々に加え、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャンなどコーカサス地方の国々が含まれることが一般的です。一方、アフリカ大陸に位置するエジプトやリビアなどは、西アジアには含まれないことが多く、地理的区分としての境界がより限定的である点が特徴です。

このように、中東の方が地理的には曖昧で広義に用いられる傾向があり、政治・経済・宗教など多面的な要素が含まれるのに対し、西アジアはより限定的で地理学的な意味合いにとどまります。地理的な分類を目的とする場合は「西アジア」が適しており、政治的・歴史的文脈や国際報道などでは「中東」が使われることが多いという特徴があります。

中東と西アジアの国一覧表

中東と西アジアの国々は多くが重なっているため、一覧で整理することで両者の違いが明確になります。以下は、一般的な分類に基づいた地域に含まれる国々の一覧です。

このリストからも分かるように、「中東」と「西アジア」は完全に一致する概念ではありません。そのため、学術的、政治的な文脈によって使い分けることが大切です。地図上では同じように見えるかもしれませんが、用語の背後にある背景を理解することで、より正確な認識が可能となるはずです。

| 国名 | 中東 | 西アジア | 備考 |

|---|---|---|---|

| サウジアラビア | ◯ | ◯ | アラビア半島の中心国 |

| イラン | ◯ | ◯ | ペルシャ文化圏 |

| イラク | ◯ | ◯ | メソポタミア文明の中心 |

| トルコ | ◯ | ◯ | アジアとヨーロッパの境界 |

| シリア | ◯ | ◯ | 内戦の影響大 |

| レバノン | ◯ | ◯ | 地中海沿岸 |

| ヨルダン | ◯ | ◯ | 死海とペトラ遺跡で有名 |

| イスラエル | ◯ | ◯ | ユダヤ国家 |

| パレスチナ自治区 | ◯ | ◯ | 東エルサレムを含む地域 |

| クウェート | ◯ | ◯ | ペルシャ湾岸の産油国 |

| バーレーン | ◯ | ◯ | 島国・金融拠点 |

| カタール | ◯ | ◯ | W杯2022開催国 |

| アラブ首長国連邦(UAE) | ◯ | ◯ | ドバイ、アブダビで有名 |

| オマーン | ◯ | ◯ | アラビア海に面する国 |

| イエメン | ◯ | ◯ | 内戦と人道危機 |

| エジプト | ◯ | × | 北アフリカに位置するが中東とされる |

| スーダン | ◯ | × | 北アフリカだが中東と見なされることがある |

| キプロス | ◯ | × | 地中海東部の島国、中東に含まれる場合あり |

| アルメニア | × | ◯ | コーカサス地方 |

| アゼルバイジャン | × | ◯ | カスピ海沿岸 |

| ジョージア(グルジア) | × | ◯ | ヨーロッパとの結びつきが強い |

| キルギス | × | ◯ | 中央アジアの一部だが国連の分類で西アジアとされることがある |

補足解説:

中東は、宗教・文化・政治など多様な文脈で定義され、時にアフリカ(例:エジプト、スーダン)や島国(キプロス)も含まれるのが特徴です。

一方、西アジアは純粋にアジア大陸内の地理的区分で、コーカサス地方や中央アジアの一部が含まれる場合もあります。

中東はアジアかヨーロッパか

中東は主にアジアに属する地域ですが、実際にはアジアとヨーロッパ、さらにはアフリカにまたがる形で構成されています。そのため「中東はアジアかヨーロッパか」という問いには、一概に答えるのが難しい部分があります。

地理的には、多くの中東諸国はアジア大陸の西部、すなわち「西アジア」に位置しています。たとえば、サウジアラビア、イラン、イラク、シリア、ヨルダンなどの国々は明確にアジアの一部とされます。一方で、トルコは国土の一部がヨーロッパ(バルカン半島側)にまたがっており、地理的には「アジアとヨーロッパの架け橋」とも言われています。さらに、エジプトのように北アフリカに位置していながら、中東に含まれるとされる国もあります。

このように、中東は地理的境界だけで分類されているわけではありません。宗教、民族、政治的な結びつき、歴史的経緯などが複雑に絡み合って形成された概念です。国際的な分類においても、国連や世界保健機関(WHO)などは中東を「西アジア」と分類することが多く、公式にはアジア扱いされることが一般的です。ただし、ヨーロッパとの関係性が強い国や、文化的にヨーロッパの影響を強く受けている国も多く存在するため、厳密な線引きは困難です。

このため、学術的あるいは政治的な文脈では「中東=アジアの一部」とするのが正確である一方で、実際の文化的・国際的な関係性からは、ヨーロッパとのつながりも無視できない地域だと考えられています。

中近東と中東の違いとは

「中近東」と「中東」は似たような言葉ですが、使用される場面や歴史的背景には明確な違いがあります。まず理解すべきなのは、これらの用語は日本やヨーロッパを起点とした相対的な位置関係を表すという点です。

中近東という表現は、かつて西洋諸国がアジアの東方地域を分類するために使った歴史的な用語です。特に19世紀から20世紀初頭にかけて、欧米諸国が外交政策や軍事戦略を策定する際に、この区分を用いた背景があります。「極東」「中近東」「近東」といった地域区分は、その時代の国際関係や地理認識に基づいて設定されたものであり、現在の国際社会ではあまり一般的に使われなくなってきました。特に「中近東」という言葉は、現代においては日常会話やメディアではほとんど見かけることがなく、多くの場面では「中東」という用語に置き換えられています。

しかしながら、歴史的な資料や学術的な論文、あるいは外交史や地域研究に関する専門書などでは、「中近東」という用語が引き続き使われているケースもあります。こうした文献においては、当時の地理概念や政治的背景を理解するうえで、「中近東」という表現が役立ちます。そのため、文書を読む際には単語の意味を単純に捉えるのではなく、その文脈や時代背景をしっかりと読み解く姿勢が求められます。

また、現在の地理教育や国際的な報道では「中東」という呼称が主流であり、定義は地理的範囲よりも政治的・経済的な文脈に根差しています。したがって、「中近東」と「中東」の違いを理解するには、それぞれの語が生まれた背景、使われる場面、そして意味の変遷に注目することが不可欠です。このように、似たような言葉であっても、使い方やニュアンスには明確な違いが存在することを意識しておくと役に立ちます。

西アジアと中東の違いや共通点を比較

- 文化や言語の共通点と相違点

- アラブという言葉の背景と意味

- 政治と経済から見る地域の特徴

- 中東や西アジア地域の歴史背景

- 日本との繋がりや関係性とは

文化や言語の共通点と相違点

中東や西アジアに含まれる国々は、それぞれ独自の文化を持ちながらも、宗教や歴史を通じて多くの共通点を持っています。特に言語や宗教の面では、地域全体にわたる大きな共通性が見られる一方で、細部に目を向けると多様性も非常に顕著です。

まず、文化的共通点として最も象徴的なのは、イスラム教の影響です。多くの国々がイスラム教を主要な宗教としており、宗教行事や価値観、生活習慣に共通性があります。例えば、ラマダン(月の断食)やハラール(イスラム法で許された食事)の規範などは、広範囲で見られる文化的要素です。これは家庭生活からビジネスのマナーに至るまで、日常の多くの側面に影響を与えています。

また、言語面においても、アラビア語が広く話されていることが大きな共通点です。サウジアラビア、クウェート、ヨルダン、イラク、シリアなどの国では、アラビア語が公用語であり、文字や表現、宗教用語も共有されています。ただし、これに対してイランではペルシャ語(ファルシー語)、トルコではトルコ語、イスラエルではヘブライ語が使用されており、同じ地域内でも言語の違いも存在します。

さらに、音楽や食文化にも共通する伝統があります。例えば、スパイスを多用した料理、ナツメヤシやオリーブを使った食事、伝統的な絨毯や刺繍の文化などは、多くの国で共通して見られる要素です。一方で、国によって味付けや食材の選び方、料理のスタイルは大きく異なります。

このように、中東や西アジアは宗教と言語という強力な共通基盤のもとで文化が形成されているものの、民族の違いや歴史的な背景、政治的な枠組みによって細かな相違も数多く存在します。文化や言語の違いは、単なる地域だけではなく、国の成り立ちや民族構成とも深く関わっている点での理解が大切です。

アラブという言葉の背景と意味

「アラブ」という言葉は、中東や西アジアに関する議論で頻繁に登場しますが、その意味は単純な地理的区分ではありません。言語、民族、文化、政治といった多面的な要素が絡んでおり、その範囲も文脈によって異なることがあります。

一般的に「アラブ」とは、アラビア語を話し共通の文化や歴史的背景を持つ人々のことを指します。これは国籍ではなく、文化的・言語的な概念だと捉えられます。アラブ人の多くは中東や北アフリカに居住しており、これらの国々は「アラブ世界」とも呼ばれます。代表的なアラブ諸国には、エジプト、サウジアラビア、イラク、ヨルダン、レバノン、シリア、アルジェリアなどが含まれます。

しかし、「アラブ=中東」とは限りません。例えば、イランやトルコは地理的には中東に位置しますが、イラン人はペルシャ系、トルコ人はトルコ系であり、言語や文化もアラブとは異なります。また、イスラエルではアラブ系住民も存在しますが、国家としてはユダヤ国家であるため、アラブ国家とは分類されません。

アラブという言葉には、政治的な意味合いも含まれています。アラブ連盟(Arab League)は、アラブ国家間の連携を促進するために設立された国際機関で、22カ国が加盟しています。この枠組みによって、アラブ国家同士の連携や共通の立場が形成されることもあります。

つまり、「アラブ」とは単に言語や人種を超えた、歴史的・文化的なアイデンティティの集合体です。地理的な枠に当てはめるだけでは正確に理解することはできず、その背景には多様な民族の歴史や関係性が存在しています。

政治と経済から見る地域の特徴

中東および西アジア地域は、政治や経済の面で非常に特徴的な位置づけにあります。石油資源をはじめとする豊富な天然資源、宗教的影響の強さ、多様な統治体制などが複雑に絡み合っており、世界情勢に与える影響も小さくありません。

この地域の経済を語る上で、最も代表的なのが石油と天然ガスです。サウジアラビア、イラン、イラク、クウェート、カタールといった国々は、いずれも世界有数の産油国であり、OPEC(石油輸出国機構)に加盟しています。これらの国はエネルギー輸出に依存した経済構造を持ち、原油価格の変動が国家財政に直結する傾向があります。一方で、近年は脱石油依存を目指し、観光、IT、製造といった分野への多角化も進められています。

政治体制について見ると、地域によって差が大きいのが特徴です。たとえば、サウジアラビアやアラブ首長国連邦のように王制を維持している国もあれば、トルコやイスラエルのように民主的な選挙制度を採用している国もあります。また、イランではイスラム法と共和制が融合した独自の体制が採られており、宗教指導者が国の重要な意思決定に関与しています。

国際関係においても、地域内での対立や協力の構図が複雑です。シーア派とスンニ派の宗教的対立、パレスチナ問題、湾岸諸国とイランの緊張関係など、政治的な課題は多数存在します。その一方で、近年では経済連携や安全保障の枠組みを模索する動きも進んでいます。

このように政治と経済の両面から見ると、中東・西アジアは活発かつ不安定な要素も含んだ地域であり、世界経済や国際政治に大きな影響を与え続けています。

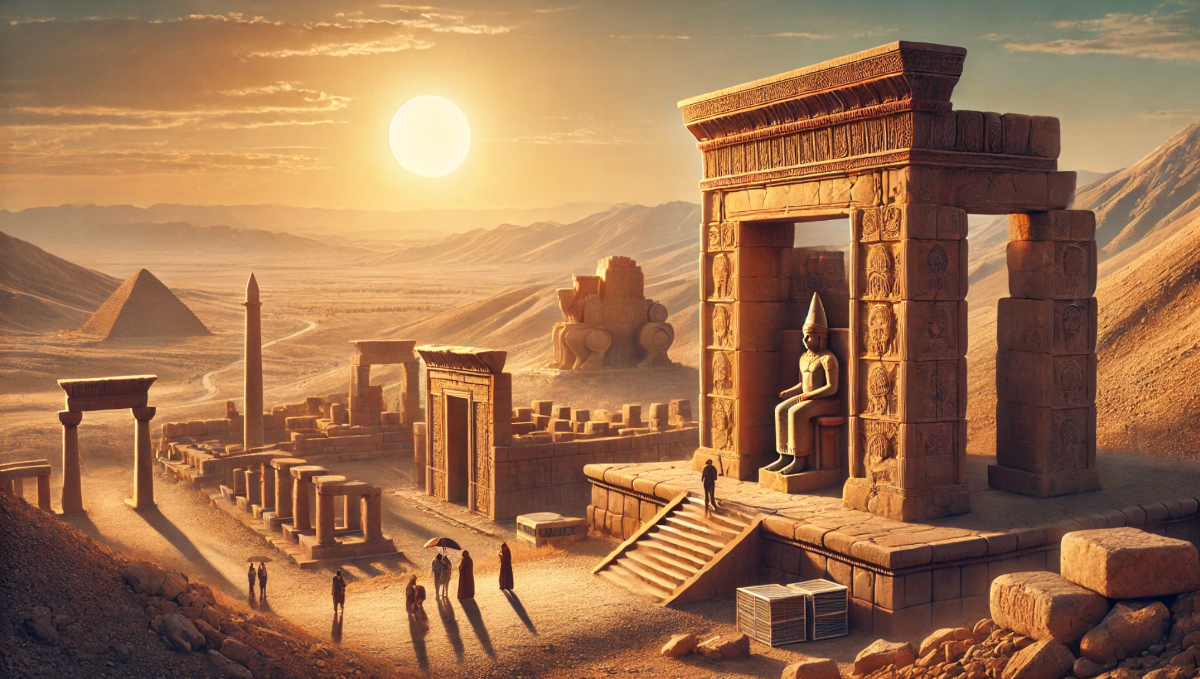

中東や西アジア地域の歴史背景

中東や西アジアは、古代文明の発祥地であると同時に、現代においても世界の政治や経済、宗教に大きな影響を及ぼしている地域です。この影響は、過去の歴史的な出来事や長い文化的蓄積によって形づくられてきました。過去の出来事が現在にどうつながっているのかを理解することは、この地域をめぐる複雑な国際情勢を読み解く手がかりになります。

まず注目すべきは、オスマン帝国の崩壊とその後に引かれた国境です。第一次世界大戦後、ヨーロッパ列強の介入によって中東の国境線が再編されました。この際、民族や宗教の境界を無視した線引きが行われたため、現在も続く国家間・宗派間の対立の原因の一つになっています。例えば、イラクやシリアでは複数の民族・宗派が一国内で共存していますが、国家としてのまとまりには今なお課題が残っています。

また、石油資源の発見と利権をめぐる争いも、現代の地域情勢に大きな影響を及ぼしています。20世紀に入り、ペルシャ湾岸を中心とする多くの国で石油が発見され、これが世界経済の中心的資源となったことで、中東諸国は急速に国際社会での存在感を強めました。ただし、その一方で石油をめぐる争いや外国勢力の介入が相次ぎ、地域の不安定さを生む要因にもなっています。

さらに、宗教的対立も歴史から引き継がれた大きな問題です。イスラム教の対立は、政治的な対立と重なり、現在のイランとサウジアラビアの緊張関係にもつながっています。これらは単なる宗教の違いだけではなく、歴史的な構造や国際情勢も影響しています。

このように、中東や西アジアの現代における課題は、すべてが突然生まれたものではありません。数千年にわたる宗教の形成と対立、帝国の興亡、そして植民地支配や石油をめぐる争いなど、多くの歴史的要因が積み重なって現在の状況が生まれています。現代におけるこの地域の情勢を理解する上でも、背景となる歴史の流れを踏まえることが役に立つでしょう。

日本との繋がりや関係性とは

日本と中東・西アジア地域との関係は多岐にわたります。経済面では特にエネルギー分野での結びつきが強く、政治・外交、文化交流などを通じて相互理解が進んできた経緯があります。

最もわかりやすい繋がりは、石油輸入における関係です。日本は石油資源に関しての大部分を輸入に頼っており、その中でも中東地域からの石油は全体の8割以上を占めています。特にサウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールといった国々は、日本にとっての主要な供給国として、安定的な関係構築が求められています。

また、外交関係においても日本は中東・西アジアとの対話を重視してきました。経済協力開発機構(OECD)加盟国として、開発援助や人道支援にも取り組んでおり、トルコやイラン、ヨルダンなどと良好な関係を維持しています。特に中東和平への支援や、シリア難民への人道的支援などを通じて、日本は“対話と協調”の姿勢を示してきました。

文化面でも、日本と中東諸国の交流は広がりを見せています。最近では、アニメやマンガが中東諸国の若者の間で人気を集めており、日本文化への関心が高まっています。一方、日本国内でもハラール食品への理解が進むなど、生活や宗教文化への配慮が広がっています。

このように見ていくと、日本と中東・西アジア地域は、エネルギー供給の関係にとどまらず、政治的信頼や文化交流を含めた多面的な繋がりを築いていると言えます。今後はさらに、人的交流や技術協力といった新たな領域での連携も求められる場面が増えていくと考えられるでしょう。

西アジアと中東の違いについて総括

記事のポイントをまとめます。

- 中東は地理的・文化的に多様な背景を持つ地域である

- 「中東」という用語には国際的な明確な定義がない

- 中東の範囲は文脈や目的によって変わることが多い

- 西アジアはアジア大陸の西端を指す純粋な地理的概念である

- 西アジアと中東には多くの国が共通して含まれている

- 国際機関では「西アジア」という表現が使われる傾向にある

- 中東は政治・宗教・民族が複雑に絡む地域である

- 中東は主にアジアに属するが一部はヨーロッパやアフリカにもまたがる

- 「中近東」は歴史的な用語で、現在は「中東」に置き換えられつつある

- 西アジアにはコーカサス地方の国々が含まれることがある

- 中東にはアラブ諸国だけでなく非アラブ国家も含まれる

- アラブとはアラビア語を共通言語とする文化的な集団を指す

- 宗教や言語には共通点がある一方で多様性も大きい

- 中東は石油資源が豊富で経済的に重要な地域である

- 日本は中東との間にエネルギー・外交・文化など多面的な関係を築いている